Groupement de défense sanitaire (GDS)

Besnoitiose : une maladie émergente en forte progression

La Besnoitiose bovine est une maladie saisonnière sévissant de la fin du printemps à l’automne. Elle continue à progresser en France mais également en Europe. Le point avec le GDS de la Nièvre.

La Besnoitiose bovine (appelée aussi « anasarque »), due au parasite « Besnoitia besnoiti » (groupe des coccidies), est une maladie vectorielle qui continue à progresser en France (gradient Sud-Nord) mais également en Europe.

Il s’agit d’une maladie saisonnière sévissant de la fin du printemps à l’automne, avec une activité maximale de juillet à septembre. Des formes hivernales ont également été décrites.

En France, c’est une maladie non réglementée qui ne fait donc pas l’objet d’un dépistage généralisé. Les situations sanitaires sont très variables selon les départements, nombre d’entre eux ne recensant que quelques cheptels infectés (hormis les zones « historiques » d’endémie et d’émergence extensive récente). Dans la Nièvre, moins de cinq foyers ont été recensés à ce jour.

De l’infection à la maladie : 3 phases successives

Le diagnostic clinique reste fondamental pour la détection du 1er cas de la maladie car il permet la découverte de nouveaux foyers et de sa précocité dépend la réussite du traitement (efficacité maximale en phase fébrile) et le nombre de bovins diagnostiqués séropositifs par la suite.

Cela implique une bonne reconnaissance des symptômes par l’éleveur et par le vétérinaire (voir encadré).

La Besnoitiose atteint préférentiellement des bovins âgés de 2 à 4 ans et plus gravement les mâles qui peuvent devenir infertiles, de façon définitive, même en cas de traitement précoce et adapté.

En cas de suspicion, contactez rapidement votre vétérinaire !

L’impact zootechnique et économique peut être lourd car la mortalité est généralement plutôt limitée et ne constitue qu’une infime partie des pertes liées à la Besnoitiose (coûts de traitement des malades, valeur réduite lors de leur réforme, frais de renouvellement, travail supplémentaire pour l’éleveur concentré sur une période de gros travaux…).

Mise en évidence des anticorps spécifiques : la sérologie

Comme la contamination par le parasite entraîne l’apparition d’anticorps spécifiques, c’est la sérologie qui doit être privilégiée pour détecter les animaux infectés d’un troupeau.

La méthode Western Blot est actuellement considérée comme la technique de référence au niveau européen (réalisée à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse).

La sérologie ELISA est utilisable non seulement lors de suspicion clinique (expression maximale en phase 3), mais également lors de la recherche des bovins séropositifs asymptomatiques car la plupart des bovins infectés ne développeront pas de signes cliniques au cours de leur vie.

Le dépistage sérologique de tous les bovins d’un cheptel âgés de plus de 6 mois (pour s’affranchir d’éventuelles séropositivités d’origine colostrale) est actuellement le plus indiqué.

La transmission vectorielle essentielle : d’un bovin contaminé à un sain

Chez le bovin, le parasite se multiplie activement dans les cellules de l’organisme et peut former des kystes localisés et concentrés dans le derme, les muqueuses de l’appareil respiratoire supérieur, la conjonctive et la sclère oculaire, et la muqueuse vaginale.

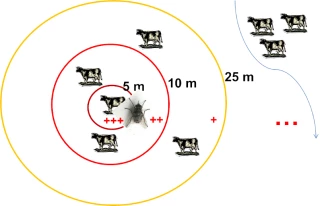

Les principaux insectes hématophages (qui se nourrissent de sang) vecteurs sont les taons (en pâture) et les stomoxes (petites mouches présentes en pâture et en bâtiment). Ce sont des vecteurs mécaniques passifs. Ils peuvent débuter leur repas de sang sur un bovin infecté puis en être chassé par une réaction de défense (coup de queue, coup de tête…) et finir sur un animal sain.

Un autre mode de contamination suspecté est l’utilisation d’aiguille à usage multiple.

Une contamination intra-cheptel dominante mais la contamination du voisinage possible

La contamination du voisinage est possible si les bovins d’une exploitation sont physiquement très proches des bovins voisins (à « touche à touche » de part et d’autre d’un fil de clôture ou d’une haie).

La Besnoitiose diffère donc totalement de la FCO, où les insectes vecteurs sont susceptibles de porter la maladie jusqu’à de grandes distances, par leur propre vol et/ou par l’appui du vent.

Pas de guérison totale et aucun vaccin en France

Aucun traitement spécifique n’existe contre la Besnoitiose bovine. Le traitement, efficace seulement s’il est précoce (pendant la phase 1 et à la rigueur pendant la phase des œdèmes) et de longue durée, repose sur l’utilisation d’anti-infectieux (sulfamides administrés à de très fortes doses) associés à des anti-inflammatoires et à des diurétiques.

Le traitement ne permet pas une guérison totale : un animal traité et « guéri » en apparence reste porteur de kystes parasitaires et donc source de contamination pour le troupeau.

Les opérations de désinsectisation sont coûteuses, avec une efficacité limitée et non prouvée. Elles ne peuvent constituer qu’un outil complémentaire pour maîtriser la circulation de la maladie.

Au pâturage, il faut privilégier le traitement et l’isolement des animaux positifs pour limiter la contamination des vecteurs.

Deux vaccins vivants atténués sont utilisés pour lutter contre la Besnoitiose bovine en Israël et en Afrique du Sud mais ne sont pas autorisés en France. Aucun vaccin n’est enregistré en Europe à ce jour.

Les principaux facteurs de risque

Comme la BVD, la Besnoitiose est une maladie qui s’achète !

Les situations à risque d’infection restent le mélange accidentel de bovins avec des congénères de cheptels infectés voisins et surtout l’achat de bovins infectés, séropositifs, non dépistés à l’introduction.

Les mouvements de bovins mal maîtrisés ont été, et sont encore majoritairement à l’origine de l’extension à distance de la maladie.

Les mesures sanitaires : 3 principes de base

1- Élimination dans les meilleurs délais des bovins qui ont exprimé la maladie. Ces animaux sont porteurs de kystes cutanés et réservoirs du parasite pour les insectes piqueurs. Ils représentent donc un risque important pour le reste du troupeau ;

2- Évaluation de la séroprévalence et isolement puis élimination rapide des bovins séropositifs ;

3- Contrôle systématique à l’achat.

Si la Besniotiose est une maladie qui peut s’acheter, elle ne doit pas être vendue ! Les bovins connus positifs ne doivent pas repartir à destination de l’élevage mais la viande est consommable.

GDS 58 * - (Tél. 03 86 90 18 90)

*Sources : GDS France, Bulletins des GTV,

travaux J.P. Alzieu, Ph. JacquietT

Crédits photos : FRGDS Auvergne, FRGDS Limousin, FRGDS Midi-Pyrénées, L. Gavet,

J.P. Alzieu, Ph. Jacquiet

Il s’agit d’une maladie saisonnière sévissant de la fin du printemps à l’automne, avec une activité maximale de juillet à septembre. Des formes hivernales ont également été décrites.

En France, c’est une maladie non réglementée qui ne fait donc pas l’objet d’un dépistage généralisé. Les situations sanitaires sont très variables selon les départements, nombre d’entre eux ne recensant que quelques cheptels infectés (hormis les zones « historiques » d’endémie et d’émergence extensive récente). Dans la Nièvre, moins de cinq foyers ont été recensés à ce jour.

De l’infection à la maladie : 3 phases successives

Le diagnostic clinique reste fondamental pour la détection du 1er cas de la maladie car il permet la découverte de nouveaux foyers et de sa précocité dépend la réussite du traitement (efficacité maximale en phase fébrile) et le nombre de bovins diagnostiqués séropositifs par la suite.

Cela implique une bonne reconnaissance des symptômes par l’éleveur et par le vétérinaire (voir encadré).

La Besnoitiose atteint préférentiellement des bovins âgés de 2 à 4 ans et plus gravement les mâles qui peuvent devenir infertiles, de façon définitive, même en cas de traitement précoce et adapté.

En cas de suspicion, contactez rapidement votre vétérinaire !

L’impact zootechnique et économique peut être lourd car la mortalité est généralement plutôt limitée et ne constitue qu’une infime partie des pertes liées à la Besnoitiose (coûts de traitement des malades, valeur réduite lors de leur réforme, frais de renouvellement, travail supplémentaire pour l’éleveur concentré sur une période de gros travaux…).

Mise en évidence des anticorps spécifiques : la sérologie

Comme la contamination par le parasite entraîne l’apparition d’anticorps spécifiques, c’est la sérologie qui doit être privilégiée pour détecter les animaux infectés d’un troupeau.

La méthode Western Blot est actuellement considérée comme la technique de référence au niveau européen (réalisée à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse).

La sérologie ELISA est utilisable non seulement lors de suspicion clinique (expression maximale en phase 3), mais également lors de la recherche des bovins séropositifs asymptomatiques car la plupart des bovins infectés ne développeront pas de signes cliniques au cours de leur vie.

Le dépistage sérologique de tous les bovins d’un cheptel âgés de plus de 6 mois (pour s’affranchir d’éventuelles séropositivités d’origine colostrale) est actuellement le plus indiqué.

La transmission vectorielle essentielle : d’un bovin contaminé à un sain

Chez le bovin, le parasite se multiplie activement dans les cellules de l’organisme et peut former des kystes localisés et concentrés dans le derme, les muqueuses de l’appareil respiratoire supérieur, la conjonctive et la sclère oculaire, et la muqueuse vaginale.

Les principaux insectes hématophages (qui se nourrissent de sang) vecteurs sont les taons (en pâture) et les stomoxes (petites mouches présentes en pâture et en bâtiment). Ce sont des vecteurs mécaniques passifs. Ils peuvent débuter leur repas de sang sur un bovin infecté puis en être chassé par une réaction de défense (coup de queue, coup de tête…) et finir sur un animal sain.

Un autre mode de contamination suspecté est l’utilisation d’aiguille à usage multiple.

Une contamination intra-cheptel dominante mais la contamination du voisinage possible

La contamination du voisinage est possible si les bovins d’une exploitation sont physiquement très proches des bovins voisins (à « touche à touche » de part et d’autre d’un fil de clôture ou d’une haie).

La Besnoitiose diffère donc totalement de la FCO, où les insectes vecteurs sont susceptibles de porter la maladie jusqu’à de grandes distances, par leur propre vol et/ou par l’appui du vent.

Pas de guérison totale et aucun vaccin en France

Aucun traitement spécifique n’existe contre la Besnoitiose bovine. Le traitement, efficace seulement s’il est précoce (pendant la phase 1 et à la rigueur pendant la phase des œdèmes) et de longue durée, repose sur l’utilisation d’anti-infectieux (sulfamides administrés à de très fortes doses) associés à des anti-inflammatoires et à des diurétiques.

Le traitement ne permet pas une guérison totale : un animal traité et « guéri » en apparence reste porteur de kystes parasitaires et donc source de contamination pour le troupeau.

Les opérations de désinsectisation sont coûteuses, avec une efficacité limitée et non prouvée. Elles ne peuvent constituer qu’un outil complémentaire pour maîtriser la circulation de la maladie.

Au pâturage, il faut privilégier le traitement et l’isolement des animaux positifs pour limiter la contamination des vecteurs.

Deux vaccins vivants atténués sont utilisés pour lutter contre la Besnoitiose bovine en Israël et en Afrique du Sud mais ne sont pas autorisés en France. Aucun vaccin n’est enregistré en Europe à ce jour.

Les principaux facteurs de risque

Comme la BVD, la Besnoitiose est une maladie qui s’achète !

Les situations à risque d’infection restent le mélange accidentel de bovins avec des congénères de cheptels infectés voisins et surtout l’achat de bovins infectés, séropositifs, non dépistés à l’introduction.

Les mouvements de bovins mal maîtrisés ont été, et sont encore majoritairement à l’origine de l’extension à distance de la maladie.

Les mesures sanitaires : 3 principes de base

1- Élimination dans les meilleurs délais des bovins qui ont exprimé la maladie. Ces animaux sont porteurs de kystes cutanés et réservoirs du parasite pour les insectes piqueurs. Ils représentent donc un risque important pour le reste du troupeau ;

2- Évaluation de la séroprévalence et isolement puis élimination rapide des bovins séropositifs ;

3- Contrôle systématique à l’achat.

Si la Besniotiose est une maladie qui peut s’acheter, elle ne doit pas être vendue ! Les bovins connus positifs ne doivent pas repartir à destination de l’élevage mais la viande est consommable.

GDS 58 * - (Tél. 03 86 90 18 90)

*Sources : GDS France, Bulletins des GTV,

travaux J.P. Alzieu, Ph. JacquietT

Crédits photos : FRGDS Auvergne, FRGDS Limousin, FRGDS Midi-Pyrénées, L. Gavet,

J.P. Alzieu, Ph. Jacquiet