Quand le bio n'allait pas si mal…

Troisième et dernier volet de notre série sur l'utilisation des aides Pac 2015-2022 en Bourgogne Franche-Comté. La bio se portait alors plutôt bien, quant aux MAEC, en particulier celles liées aux systèmes herbagers et pastoraux, elles auront été particulièrement valorisées, en dépit de soucis de fonctionnement.

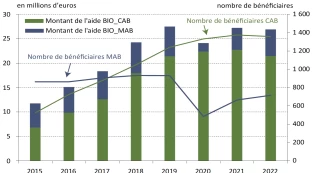

L'agriculture biologique mérite bien à elle seule un chapitre, dans ce passage en revue de l'utilisation des aides dans le cadre de la précédente PAC (2015-2022) en Bourgogne-Franche-Comté (BFC). Sur la période concernée, le montant payé de l’aide à la conversion a été multiplié par plus de 3 pour atteindre 21,4 millions d’euros en 2022. Cette aide a été versée à 1 360 exploitations. Sur cette période, la dynamique de conversion aura été très forte, se traduisant par une progression du nombre d’exploitations en conversion et des montants attribués. Cette progression s’est expliquée par une conjoncture soutenue en produits bio, par l’attractivité des aides et par un déplafonnement de ces dernières sur certaines zones de captage (cofinancement par les agences de l’eau). Néanmoins, à partir de 2022, les engagements en conversion bio se sont réduits en raison d’une crise sur la demande en produits bio. L’aide au maintien aura représenté 5,5 millions d’euros en 2022, pour 720 bénéficiaires.

Fonctionnement erratique

Cette aide aura connu des évolutions erratiques, du fait de choix politiques nationaux et régionaux : arrêt du cofinancement national en 2018, repris par les Régions et les agences de l’eau (pour une durée de 5 ans), puis par les agences de l’eau seules. 2020 fut une année blanche, les agences de l’eau ont arrêté le financement. Finalement, l’aide au maintien a de nouveau été accordée en 2021 et en 2022, avec un financement à 100 % du Fonds européens agricole pour le développement rural (Feader relance) pour une durée de 1 an. Autre dispositif agricole marquant de cette période 2015-2022 : les Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), instaurées dans les années quatre-vingt-dix. Au cours de la PAC 2015-2022, leur montant distribué aux agriculteurs de la région a progressé de 5 %, passant de 13,7 millions d’euros à 14,3 millions d’euros. Toutefois, le nouveau Règlement de développement rural européen (RDR3) a connu quelques difficultés de mise en place. Victime de son succès en 2015, alors que les enveloppes étaient contraintes, des agriculteurs ont reçu des avances trop importantes pour les mesures systèmes qu’ils ont dues en partie rembourser. En outre, le paiement s’est finalisé au printemps 2017 (en raison de retard de paramétrage de l’outil d’instruction). À partir de 2020, la transition vers la nouvelle programmation avec le RDR4 s'est alors engagée. 2020 aura été la première année de la période de transition vers la nouvelle programmation (2023). Durant ces trois années, les contrats d’une durée de 5 ans ont été limités (principalement aux mesures cofinancées par les agences de l’eau), laissant place à des engagements d’une seule année reconductible jusqu’en 2023. En 2020, seuls les exploitants n’ayant pas changé de numéro d’identification Pacage et ayant fait une demande sous Télépac, ont pu reconduire leurs engagements. En 2021 et 2022, le changement de numéro Pacage n’était plus un frein à l’engagement. Les MAEC système ont perdu un peu de terrain.

Recours très variés aux MAEC

Sur la période 2015-2022, le montant alloué en BFC a diminué de 10 % pour atteindre 7,3 millions en 2022. Parmi ces dispositifs, la mesure Systèmes herbagers et pastoraux (SHP) aura été particulièrement bien valorisée en BFC. En 2022, 726 exploitations l'ont mobilisé, soit 16 % des bénéficiaires de France, pour 20 % de l’enveloppe nationale. A contrario, la mesure Système polyculture-élevage (SPE) sera restée peu utilisée, représentant seulement 1 % des bénéficiaires en France. La mesure Système grandes cultures (SGC) sera peu employée en France comme en région. À l’opposé, l’utilisation des mesures localisées a progressé en BFC sur la période. Leur montant a augmenté de 27 % pour atteindre 6,3 millions en 2022, avec un maximum de bénéficiaires et de montant en 2019. Ce sont les aides localisées surfaciques qui auront été les plus mises en œuvre. Toutefois la région n'a valorisé que 6 % de l’enveloppe nationale. Parmi les autres MAEC, celles concernant la préservation des ressources génétiques animales (en particulier le cheval de Trait comtois) auront été peu demandées en région. Le dispositif pour l’apiculture aura davantage connu le succès avec 500 000 euros mobilisés en région par 115 apiculteurs, soit 4 % du montant national.