Observatoire des prix et des marges

La production toujours à la peine

L’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) a remis au Parlement son rapport 2018. Malgré une amélioration, les coûts de production des agriculteurs ne sont toujours pas couverts par les prix, hormis pour l’élevage porcin cette année. En tout état de cause, la matière première ne pèse pas lourd : 6,50 euros pour 100 euros de dépenses alimentaires.

Le constat est toujours le même : une grande instabilité à la production et une forte stabilité à la consommation, les deux maillons faisant le tampon étant les producteurs et/ou les transformateurs. Les enseignes, elles, se servent de certains rayons comme produits d’appel (comme la boulangerie-pâtisserie) et d’autres pour se faire de la marge, particulièrement la charcuterie.

L’année 2017 est marquée par une légère embellie des prix à tous les maillons des filières. Après avoir baissé en 2014, stagné en 2015 puis légèrement progressé en 2016, les prix à la consommation enregistrent une hausse timide de 1% en 2017, hausse légèrement supérieure à l’inflation générale. Cette progression s’explique principalement par la hausse de l’indice des prix de la viande de porc (+1,6%), du jambon cuit (+1,4%) et de la viande bovine (+1,2%). En revanche, les prix à la consommation sont stables pour les volailles, les produits laitiers et le pain et déclinent pour les pâtes alimentaires (-2%).

Du côté de l’agriculture, après trois années de baisse et stagnation, les prix à la production agricole renouent avec la croissance : + 3% en moyenne en 2017 comparé à 2016. La hausse la plus marquée est observée pour le lait (+13%) mais dont les prix étaient extrêmement bas en 2016. Il en est de même pour le blé tendre (+4,6%) dont les cours n’avaient cessé de chuter depuis 2013. De plus, les prix à la production progressent pour le porc (+6%), portés par la demande chinoise, et pour le blé tendre (+4,6%). à contrario, les prix du blé dur continuent de plonger (-7%) et les prix des légumes ont baissé de 5% en 2017.

Des prix agricoles qui ne couvrent pas les coûts de production

Malgré cette embellie globale des prix à tous les maillons des filières alimentaires, le constat dressé par Philippe Chalmin est clair : «On ne couvre pas la réalité des coûts de production» lorsque l’on intègre «le coût réel du travail (2 Smic par unité de travail) et le coût du capital». Une seule filière réalise des marges nettes positives l’année dernière : la filière porcine. En moyenne, sur l’année 2017, le coût moyen de production a été de 1,40 euro pour un prix de vente de 1,55 euro.

L’Observatoire des prix et des marges existe depuis sept ans et «jamais les coûts de production n’ont couvert les prix de vente en élevage spécialisé de bovins viande». Ainsi, dans un système engraisseur pour 2017, l’observatoire a calculé une recette (prix de vente des bovins et produits joints + aides) de 231 euros pour 100 kg de bovin vif alors que les coûts de production sont évalués à 249 euros. «La situation s’est légèrement améliorée mais elle n’est pas positive» pour la filière laitière après deux années d’érosion du revenu des éleveurs laitiers. Quant au blé tendre, en 2016, les prix (qui englobent les produits et les aides) étaient «largement au-dessous des coûts de production en 2016», et la situation se rapproche de l’équilibre en 2017 mais reste négative.

Une répartition inégale entre producteurs, transformateurs et distributeurs

Cette notion de coûts de production prend tout son sens aujourd’hui, alors que les parlementaires doivent voter sur une plus juste répartion de la valeur au sein des filières.

Comment se répartit la marge entre les différents maillons des filières ?

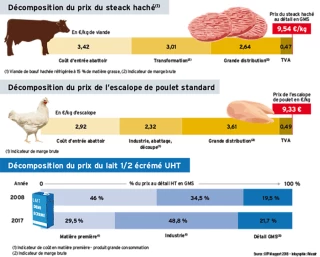

Concernant le steack haché, on remarque que pour un prix moyen de 9,54 €/kg (voir graphique), le coût entrée abattoir est de 3,42 €, l’indicateur de marge brute de la transformation de 3,01 € et celui de la GMS de 2,64 €. Malgré la hausse du coût entrée abattoir en 2017 (+ 1,4%), le prix moyen sortie usine de la viande hachée est en légère baisse, les abattoirs ayant ainsi rogné sur leur marge (- 1,8%). Le prix au détail étant quasi stable, le niveau de l’indicateur de marge brute de la distribution progresse de 0,3% en 2017.

En volaille, si on analyse le prix moyen de l’escalope de poulet standard (9,33 €/kg), entre le coût de la matière première entrée abattoir et les indicateurs de marge brute de l’industrie d’abattage-découpe et de la distribution, c’est la distribution qui a la plus grosse part (3,61 €, soit 41% contre 2,92 € entrée abattoir soit 33%). Et la tendance est la hausse d’année en année, alors que dans le même temps la part baisse pour la matière première et pour la transformation.

Moins de 6 % de coût du blé dans la baguette

Une situation radicalement différente se présente avec le prix de la baguette : sur un prix de 3,47 €/kg, la part liée à la matière première, le blé tendre, ne représente que 19 centimes (soit 5,8% hors TVA), encore moins que celle du meunier (23 centimes soit 6,8%) alors que l’indicateur de marge brute des boulangers et de la grande distribution atteint 2,88 €, soit 87,5% ! Une analyse sur les sept dernières années, depuis que l’OFPM existe, montre que lorsque le prix du blé tendre a été au plus haut sur cette période, en 2012, le coût de la matière première n’a atteint que 8,5% et c’est la meunerie qui a rogné sur sa marge brute (4,2%). En revanche, quelles que soient les variations en amont, les boulangers et la grande distribution ont conservé un indicateur de marge brute autour de 87%. «C’est désormais un contexte structurel : une très forte instabilité des prix à la production et une grande stabilité de ceux à la consommation», a souligné Philippe Chalmin.

L’année 2017 est marquée par une légère embellie des prix à tous les maillons des filières. Après avoir baissé en 2014, stagné en 2015 puis légèrement progressé en 2016, les prix à la consommation enregistrent une hausse timide de 1% en 2017, hausse légèrement supérieure à l’inflation générale. Cette progression s’explique principalement par la hausse de l’indice des prix de la viande de porc (+1,6%), du jambon cuit (+1,4%) et de la viande bovine (+1,2%). En revanche, les prix à la consommation sont stables pour les volailles, les produits laitiers et le pain et déclinent pour les pâtes alimentaires (-2%).

Du côté de l’agriculture, après trois années de baisse et stagnation, les prix à la production agricole renouent avec la croissance : + 3% en moyenne en 2017 comparé à 2016. La hausse la plus marquée est observée pour le lait (+13%) mais dont les prix étaient extrêmement bas en 2016. Il en est de même pour le blé tendre (+4,6%) dont les cours n’avaient cessé de chuter depuis 2013. De plus, les prix à la production progressent pour le porc (+6%), portés par la demande chinoise, et pour le blé tendre (+4,6%). à contrario, les prix du blé dur continuent de plonger (-7%) et les prix des légumes ont baissé de 5% en 2017.

Des prix agricoles qui ne couvrent pas les coûts de production

Malgré cette embellie globale des prix à tous les maillons des filières alimentaires, le constat dressé par Philippe Chalmin est clair : «On ne couvre pas la réalité des coûts de production» lorsque l’on intègre «le coût réel du travail (2 Smic par unité de travail) et le coût du capital». Une seule filière réalise des marges nettes positives l’année dernière : la filière porcine. En moyenne, sur l’année 2017, le coût moyen de production a été de 1,40 euro pour un prix de vente de 1,55 euro.

L’Observatoire des prix et des marges existe depuis sept ans et «jamais les coûts de production n’ont couvert les prix de vente en élevage spécialisé de bovins viande». Ainsi, dans un système engraisseur pour 2017, l’observatoire a calculé une recette (prix de vente des bovins et produits joints + aides) de 231 euros pour 100 kg de bovin vif alors que les coûts de production sont évalués à 249 euros. «La situation s’est légèrement améliorée mais elle n’est pas positive» pour la filière laitière après deux années d’érosion du revenu des éleveurs laitiers. Quant au blé tendre, en 2016, les prix (qui englobent les produits et les aides) étaient «largement au-dessous des coûts de production en 2016», et la situation se rapproche de l’équilibre en 2017 mais reste négative.

Une répartition inégale entre producteurs, transformateurs et distributeurs

Cette notion de coûts de production prend tout son sens aujourd’hui, alors que les parlementaires doivent voter sur une plus juste répartion de la valeur au sein des filières.

Comment se répartit la marge entre les différents maillons des filières ?

Concernant le steack haché, on remarque que pour un prix moyen de 9,54 €/kg (voir graphique), le coût entrée abattoir est de 3,42 €, l’indicateur de marge brute de la transformation de 3,01 € et celui de la GMS de 2,64 €. Malgré la hausse du coût entrée abattoir en 2017 (+ 1,4%), le prix moyen sortie usine de la viande hachée est en légère baisse, les abattoirs ayant ainsi rogné sur leur marge (- 1,8%). Le prix au détail étant quasi stable, le niveau de l’indicateur de marge brute de la distribution progresse de 0,3% en 2017.

En volaille, si on analyse le prix moyen de l’escalope de poulet standard (9,33 €/kg), entre le coût de la matière première entrée abattoir et les indicateurs de marge brute de l’industrie d’abattage-découpe et de la distribution, c’est la distribution qui a la plus grosse part (3,61 €, soit 41% contre 2,92 € entrée abattoir soit 33%). Et la tendance est la hausse d’année en année, alors que dans le même temps la part baisse pour la matière première et pour la transformation.

Moins de 6 % de coût du blé dans la baguette

Une situation radicalement différente se présente avec le prix de la baguette : sur un prix de 3,47 €/kg, la part liée à la matière première, le blé tendre, ne représente que 19 centimes (soit 5,8% hors TVA), encore moins que celle du meunier (23 centimes soit 6,8%) alors que l’indicateur de marge brute des boulangers et de la grande distribution atteint 2,88 €, soit 87,5% ! Une analyse sur les sept dernières années, depuis que l’OFPM existe, montre que lorsque le prix du blé tendre a été au plus haut sur cette période, en 2012, le coût de la matière première n’a atteint que 8,5% et c’est la meunerie qui a rogné sur sa marge brute (4,2%). En revanche, quelles que soient les variations en amont, les boulangers et la grande distribution ont conservé un indicateur de marge brute autour de 87%. «C’est désormais un contexte structurel : une très forte instabilité des prix à la production et une grande stabilité de ceux à la consommation», a souligné Philippe Chalmin.

Partage de la valeur ajoutée alimentaire : seulement 10 % pour l’agriculture

Sur 100 € de consommation alimentaire, la filière a créé 65,1 € de valeur ajoutée en 2014, selon l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Mais l’agriculture n’en fabrique que 6,5 €, soit 10% seulement.

En effet, les produits alimentaires sont de plus en plus sophistiqués par la transformation et les services. Le reste de la valeur ajoutée revient aux industries alimentaires, 11,9 €, aux autres industries, 3,2 €, à la restauration, 13,7 €, le solde est attribué au commerce interentreprises et de détail, 15,4 € et les services, 14,4 €.

Cette valeur ajoutée permet l’emploi de 2,6 millions d’emplois à temps plein en France, soit 10 % de l’emploi total mobilisé pour produire les biens et les services concourant à assurer la consommation alimentaire domestique.

Pour l’OFPM, une hausse des prix agricoles domestiques de 10% entraînerait «mécaniquement», une hausse de 4,4% de la dépense d’achat en produits alimentaires domestiques (hors restauration) et de 2,7% de la dépense alimentaire totale (restauration et aliments importés inclus), soit encore 0,5% de la dépense totale des ménages.

En effet, les produits alimentaires sont de plus en plus sophistiqués par la transformation et les services. Le reste de la valeur ajoutée revient aux industries alimentaires, 11,9 €, aux autres industries, 3,2 €, à la restauration, 13,7 €, le solde est attribué au commerce interentreprises et de détail, 15,4 € et les services, 14,4 €.

Cette valeur ajoutée permet l’emploi de 2,6 millions d’emplois à temps plein en France, soit 10 % de l’emploi total mobilisé pour produire les biens et les services concourant à assurer la consommation alimentaire domestique.

Pour l’OFPM, une hausse des prix agricoles domestiques de 10% entraînerait «mécaniquement», une hausse de 4,4% de la dépense d’achat en produits alimentaires domestiques (hors restauration) et de 2,7% de la dépense alimentaire totale (restauration et aliments importés inclus), soit encore 0,5% de la dépense totale des ménages.