Exploitations d’élevage ovins

Quels facteurs de résilience en élevages ovins viande ?

Les éleveurs ovins viande plus résilients se caractérisent par des structures souvent plus favorables et des conduites techniques plus efficientes.

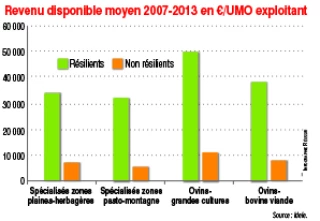

L’Institut de l’élevage a conduit une étude afin de recenser des trajectoires et de caractériser les facteurs de résilience d’élevages ovins viande face à la volatilité des prix des matières premières à laquelle s’ajoutent différents aléas, climatiques, sanitaires... «La résilience correspond à la capacité à absorber les chocs, les crises pour retrouver son état ou sa trajectoire initiale, voire bâtir un nouvel équilibre. Les exploitations de la base de données Inosys-réseaux d’élevages ont été classées en quatre systèmes : les spécialisés des zones de plaines ou herbagères (PH), les spécialisés des zones pastorales ou de montagnes (PM), les ovins-grandes-cultures, les ovins-bovins viande. Les élevages résilients ont été définis en fonction du revenu disponible moyen, par UMO exploitant, sur la période 2007-2013. Le tiers supérieur a été considéré comme résilient, le tiers inférieur comme non résilient», explique Vincent Bellet, de l’Institut de l’élevage.

Des structures plus grandes

Globalement, des différences de structures et de conduites sont à noter entre les exploitations résilientes et les non résilientes. Rapportées à l’Umo, les exploitations résilientes bénéficient de structures plus grandes. On compte 13 % de brebis en plus, en moyenne, par Umo sur les sept années pour les exploitations résilientes du groupe spécialisés des zones de montagnes, 35 % de plus pour celles des zones pastorales ou de montagnes et 24 % de plus pour celles des ovins-bovins viande. Les exploitations ovins-grandes cultures bénéficient par ailleurs d’un avantage localisation. Elles sont plus représentées en zones à bon potentiel. Dans ces structures résilientes le taux d’endettement est inférieur, alors que leur niveau d’investissement est plus élevé, ce qui laisse supposer de meilleures capacités d’autofinancement.

«Leur conduite technique fait preuve également de plus d’efficience avec moins de mortalité chez les agneaux et moins de concentré par kilo produit (hors ovins-grandes cultures). La sécheresse de 2011 a globalement moins affecté les élevages résilients des différents systèmes, avec des achats de fourrages plus faibles ou plus limités dans le temps».

Caractérisation des enquêtés

Les formations de l’enseignement supérieur sont très bien représentées et les installations familiales sont prédominantes dans les élevages résilients. Pour les techniciens qui suivent ces exploitations, le point commun à ces éleveurs se trouve dans leur attrait pour l’élevage ovin. «Ils passent du temps dans leur bergerie tout en se ménageant de bonnes conditions de travail, par des investissements bien ciblés dans les bâtiments et leurs équipements. Les situations dans lesquelles l’exploitant se fait plaisir avec les tracteurs sont marginales par rapport aux pratiques de gestions très rationnelles du matériel».

Les élevages spécialisés en zone de plaines ou herbagères sont majoritairement axés sur la valorisation de l’herbe par le pâturage. Tous ces élevages cherchent à trouver un équilibre entre autonomie alimentaire et charge de travail.

«Leur ouverture d’esprit et leur capacité d’anticipation leur permettent de s’adapter et de mieux affronter les différents aléas en actionnant des leviers divers, comme la baisse du chargement, la diversification des ressources alimentaires et la constitution de stocks de report (herbagers et les pastoraux), ou le recours aux divers coproduits et à l’ajustement de la taille du cheptel (Ovins-Grandes cultures). Par contre, ces éleveurs restent comme tous démunis face à la prédation et au vol».

Des structures plus grandes

Globalement, des différences de structures et de conduites sont à noter entre les exploitations résilientes et les non résilientes. Rapportées à l’Umo, les exploitations résilientes bénéficient de structures plus grandes. On compte 13 % de brebis en plus, en moyenne, par Umo sur les sept années pour les exploitations résilientes du groupe spécialisés des zones de montagnes, 35 % de plus pour celles des zones pastorales ou de montagnes et 24 % de plus pour celles des ovins-bovins viande. Les exploitations ovins-grandes cultures bénéficient par ailleurs d’un avantage localisation. Elles sont plus représentées en zones à bon potentiel. Dans ces structures résilientes le taux d’endettement est inférieur, alors que leur niveau d’investissement est plus élevé, ce qui laisse supposer de meilleures capacités d’autofinancement.

«Leur conduite technique fait preuve également de plus d’efficience avec moins de mortalité chez les agneaux et moins de concentré par kilo produit (hors ovins-grandes cultures). La sécheresse de 2011 a globalement moins affecté les élevages résilients des différents systèmes, avec des achats de fourrages plus faibles ou plus limités dans le temps».

Caractérisation des enquêtés

Les formations de l’enseignement supérieur sont très bien représentées et les installations familiales sont prédominantes dans les élevages résilients. Pour les techniciens qui suivent ces exploitations, le point commun à ces éleveurs se trouve dans leur attrait pour l’élevage ovin. «Ils passent du temps dans leur bergerie tout en se ménageant de bonnes conditions de travail, par des investissements bien ciblés dans les bâtiments et leurs équipements. Les situations dans lesquelles l’exploitant se fait plaisir avec les tracteurs sont marginales par rapport aux pratiques de gestions très rationnelles du matériel».

Les élevages spécialisés en zone de plaines ou herbagères sont majoritairement axés sur la valorisation de l’herbe par le pâturage. Tous ces élevages cherchent à trouver un équilibre entre autonomie alimentaire et charge de travail.

«Leur ouverture d’esprit et leur capacité d’anticipation leur permettent de s’adapter et de mieux affronter les différents aléas en actionnant des leviers divers, comme la baisse du chargement, la diversification des ressources alimentaires et la constitution de stocks de report (herbagers et les pastoraux), ou le recours aux divers coproduits et à l’ajustement de la taille du cheptel (Ovins-Grandes cultures). Par contre, ces éleveurs restent comme tous démunis face à la prédation et au vol».