La pluie après semis est déterminante

Les résultats cumulés de plus de 300 essais menés par Arvalis, Terres Inovia et leurs partenaires sur les cultures intermédiaires estivales, parfois depuis les années 1990, livrent une conclusion nette : la réussite d’un couvert dépend avant tout de la pluie qui tombe dans les jours qui suivent le semis.

Lorsque les précipitations suivent le semis des dérobées estivales, les différences entre techniques d’implantation se font minimes. En revanche, en conditions sèches, le choix du mode de semis et du calendrier prend toute son importance. « Aucune recette miracle n’est ressortie clairement dans ce réseau d’essais, pas même le semis direct juste après moisson. Tous les semis réalisés quelques jours avant ou après la moisson s’en sortent bien. Les semis réalisés en août ont aussi donné, en moyenne, des biomasses très proches ou à peine inférieures », relate Jérôme Labreuche, ingénieur Arvalis, dans une synthèse de ces essais. Trois stratégies, toutes testées dans ce réseau, s’en sortent honorablement lorsqu’elles sont bien adaptées aux conditions du moment : le semis à la volée juste avant la moisson, le semis direct immédiatement après la récolte et le semis sur déchaumage réalisé rapidement. Le premier consiste à déposer les graines directement sur le sol avant la récolte, de sorte qu’elles soient recouvertes et protégées par le mulch de paille laissé par la moissonneuse. Cette couverture réduit l’évaporation et aide à préserver l’humidité, mais l’efficacité chute nettement si les pailles sont exportées. Le semis direct, réalisé dans la foulée de la moisson, profite quant à lui d’un sol encore frais, ayant perdu le moins d’humidité possible, tout en limitant la perturbation du profil. Le semis sur déchaumage, enfin, permet d’installer les graines dans un véritable lit de semence. Cette mise en place soignée favorise le contact sol-graine, mais elle expose la surface travaillée à un dessèchement rapide, surtout si les repousses s’installent. Dans ce cas, la rapidité de la chaîne récolte-déchaumage-semis-rappui est décisive.

S'appuyer sur le bilan hydrique

L’analyse croisée des données climatiques et des mesures de biomasse montre que le succès tient largement au bilan hydrique : un sol bien pourvu en eau dans les quinze jours précédant le semis ou dans le mois qui suit favorise nettement la croissance du couvert. À l’inverse, un semis précoce effectué dans un sol sec, sous chaleur intense, compromet la levée. Mieux vaut alors attendre un épisode pluvieux, quitte à décaler la date d’implantation, comme le font déjà les agriculteurs du Sud dans leurs étés très secs. Si les semis d’août produisent souvent des biomasses proches de celles des implantations à la moisson, retarder au-delà du 15 ou 20 août réduit fortement le potentiel, surtout pour les légumineuses, qui ne disposent plus de suffisamment de temps et de températures pour se développer avant l’hiver. En définitive, la réussite repose sur une équation simple : choisir la technique la mieux adaptée à l’état du sol et à la gestion des pailles, savoir patienter si la météo l’exige, et profiter au maximum de chaque millimètre d’eau tombé au bon moment.

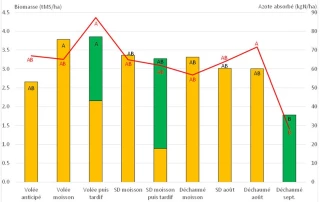

Avantage aux semis précoces

Les biomasses les moins élevées ont été observées pour les dates de semis les plus extrêmes : le semis à la volée anticipé est pénalisé par la faible levée des couverts et les semis tardifs le sont par des sommes de températures limitantes (voir graphique). En revanche, il n’y a pas d’écart significatif de biomasse entre les trois types de semis réalisés autour de la moisson. Les semis du mois d’août tendent à donner des biomasses légèrement inférieures à celles observées pour les semis faits à la moisson. Concernant l’azote absorbé par les couverts, il y a eu, en moyenne, assez peu d’écarts entre les modalités testées, hormis pour le semis tardif qui est en retrait. Les doubles couverts n’ont pas produit plus de biomasse que les simples couverts semés relativement tôt. Le premier couvert a souvent été détruit prématurément avant son pic de production de biomasse et le second est pénalisé par le semis tardif et le manque de températures disponibles. Le coût engendré par cette technique ne semble pas bien rentabilisé ici.