Énergies renouvelables

Investir dans une unité de méthanisation

A l’heure du développement des énergies renouvelables, investir dans une unité de méthanisation sur son exploitation peut s’avérer judicieux, à condition que le projet soit bien réfléchi.

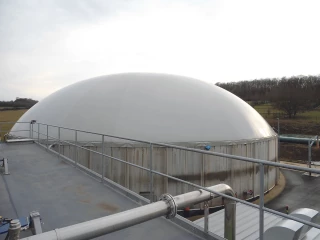

Un méthaniseur, autrement appelé digesteur, est une cuve où se déroule la fermentation de matière organique en condition anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène. Cette fermentation, nommée méthanisation, se produit grâce à des bactéries qui dégradent les éléments apportés en biogaz et en digestat. Si le digestat représente un excellent fertilisant pour les cultures, la vente de l’énergie produite est financièrement intéressante.

« Dans l’Yonne, huit méthaniseurs sont en fonctionnement, et 12 projets sont en cours de réflexion avec la Chambre d’agriculture » informe Vincent Gallois, chargé de missions énergies à la Chambre d’agriculture. Le gaz produit peut aussi être transformé en énergie électrique.

Produire de l’énergie

« Les unités peuvent produire soit de l’électricité avec cogénération, c’est-à-dire une production de chaleur, soit uniquement de l’électricité pour les projets un peu plus gros, soit du gaz purifié et injecté directement dans une canalisation de gaz, pour les très grosses unités, à condition d’être placées sur un circuit de gaz » explique le spécialiste de la Chambre. « Avec l’injection, le rendement d’énergie est de 100 %, alors que le rendement du gaz pour produire de l’électricité avec cogénération est de 40 %, le reste étant transformé en chaleur… C’est plus intéressant mais les conditions sont plus restreintes, bien que depuis quelques semaines, les opportunités changent pour les grosses unités de méthanisation. Plus besoin d’être sur une canalisation pour pouvoir injecter du gaz purifié, on peut aujourd’hui produire du gaz « porté » : une fois purifié sur la ferme, le gaz peut être livré à un point d’injection par camion ».

Un investissement conséquent mais intéressant

Mettre en place une unité de méthanisation représente un investissement conséquent, de 1 à 5 millions d’euros selon la taille du projet, avec un retour sur investissement atteint au bout de 8 à 10 ans.

Côté revente de l’énergie, l’État a fait le choix d’acheter plus cher les énergies renouvelables, à hauteur de 30 % pour l’électricité et 50 % pour le gaz. En plus d’un prix d’achat valorisé, le conseil régional et l’Ademe de Bourgogne Franche-Comté (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) peuvent subventionner les projets de méthanisation sous réserve de répondre à plusieurs critères.

Des apports agronomiques et financiers

Pour les agriculteurs, l’investissement dans un tel projet apporte de nombreux intérêts. D’abord, celui de la diversification, qui peut sécuriser le revenu d’une exploitation avec un retour sur investissement assez rapide. Ensuite, agronomiquement, en plus de la valorisation des effluents d’élevage, l’épandage du digestat issus de sources diverses, dont celle de déchets extérieurs à l’exploitation, permet un enrichissement du sol avec de l’azote sous forme ammoniacale.

Quelques prérequis s’imposent toutefois avant de réfléchir à ce type de projet. Vincent Gallois met en garde : « C’est quand même du temps de surveillance, d’approvisionnement, d’achat et de réception des substrats… C’est une astreinte, puisqu’il faut réagir rapidement quand il y a un problème. Avant de se lancer, il faut aussi être sûr de ses approvisionnements pour apporter une ration équilibrée. On peut s’associer à ses voisins par exemple, soit pour qu’ils apportent des substrats contre du digestat, soit pour faire un projet commun ».

« Dans l’Yonne, huit méthaniseurs sont en fonctionnement, et 12 projets sont en cours de réflexion avec la Chambre d’agriculture » informe Vincent Gallois, chargé de missions énergies à la Chambre d’agriculture. Le gaz produit peut aussi être transformé en énergie électrique.

Produire de l’énergie

« Les unités peuvent produire soit de l’électricité avec cogénération, c’est-à-dire une production de chaleur, soit uniquement de l’électricité pour les projets un peu plus gros, soit du gaz purifié et injecté directement dans une canalisation de gaz, pour les très grosses unités, à condition d’être placées sur un circuit de gaz » explique le spécialiste de la Chambre. « Avec l’injection, le rendement d’énergie est de 100 %, alors que le rendement du gaz pour produire de l’électricité avec cogénération est de 40 %, le reste étant transformé en chaleur… C’est plus intéressant mais les conditions sont plus restreintes, bien que depuis quelques semaines, les opportunités changent pour les grosses unités de méthanisation. Plus besoin d’être sur une canalisation pour pouvoir injecter du gaz purifié, on peut aujourd’hui produire du gaz « porté » : une fois purifié sur la ferme, le gaz peut être livré à un point d’injection par camion ».

Un investissement conséquent mais intéressant

Mettre en place une unité de méthanisation représente un investissement conséquent, de 1 à 5 millions d’euros selon la taille du projet, avec un retour sur investissement atteint au bout de 8 à 10 ans.

Côté revente de l’énergie, l’État a fait le choix d’acheter plus cher les énergies renouvelables, à hauteur de 30 % pour l’électricité et 50 % pour le gaz. En plus d’un prix d’achat valorisé, le conseil régional et l’Ademe de Bourgogne Franche-Comté (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) peuvent subventionner les projets de méthanisation sous réserve de répondre à plusieurs critères.

Des apports agronomiques et financiers

Pour les agriculteurs, l’investissement dans un tel projet apporte de nombreux intérêts. D’abord, celui de la diversification, qui peut sécuriser le revenu d’une exploitation avec un retour sur investissement assez rapide. Ensuite, agronomiquement, en plus de la valorisation des effluents d’élevage, l’épandage du digestat issus de sources diverses, dont celle de déchets extérieurs à l’exploitation, permet un enrichissement du sol avec de l’azote sous forme ammoniacale.

Quelques prérequis s’imposent toutefois avant de réfléchir à ce type de projet. Vincent Gallois met en garde : « C’est quand même du temps de surveillance, d’approvisionnement, d’achat et de réception des substrats… C’est une astreinte, puisqu’il faut réagir rapidement quand il y a un problème. Avant de se lancer, il faut aussi être sûr de ses approvisionnements pour apporter une ration équilibrée. On peut s’associer à ses voisins par exemple, soit pour qu’ils apportent des substrats contre du digestat, soit pour faire un projet commun ».