Une stabilité qui masque d'importantes évolutions

La définition des Politiques agricoles communes suscite d'importants débats et donne lieu à des arbitrages délicats. C'est encore le cas pour la PAC qui entrera en vigueur après 2027. Mais pour l'heure, regardons dans le rétroviseur afin de voir comment notre région a bénéficié de la PAC 2015-2022. Aujourd'hui, premier épisode de cette série : le contexte général et un focus sur les aides couplées végétales.

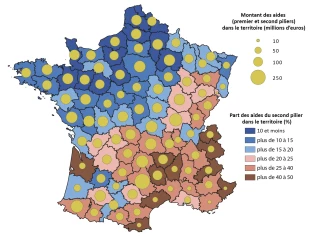

Agreste, l'organisme de statistiques agricoles français, a publié récemment un bilan sur la manière dont la Politique agricole commune (Pac) 2015-2022 avait bénéficié à l'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Un coup d'œil dans le rétroviseur instructif sur lequel Terres de Bourgogne vous propose de revenir en trois épisodes. Première partie cette semaine avec le contexte général et un focus sur les aides couplées végétales. Quelques éléments de contexte général pour commencer : en 2021, la Pac représentait plus du tiers du budget de l'Union européenne (UE) : 55 milliards d'euros, dont 9 milliards pour la France, première bénéficiaire dans l'UE. Dans ce cadre, les exploitations agricoles de BFC (en dehors des exploitations viticoles) ont pleinement bénéficié des aides PAC, du fait de la présence d’un élevage bovin important, de la taille moyenne importante des exploitations, d’une zone éligible à l’Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) couvrant une forte proportion du territoire et, dans une moindre mesure, d’une bonne mobilisation des aides aux protéagineux et soja, ou de l’aide à la conversion en agriculture biologique (AB).

La BFC, seconde région de France

En 2022, la BFC se plaçait au 2e rang des régions françaises métropolitaines (derrière Auvergne Rhône-Alpes) pour le montant total moyen des aides versées à chaque bénéficiaire au titre du premier et du second pilier (1). Les déclarants de BFC représentent 6 % des bénéficiaires de France mais 9 % des montants. En moyenne, un déclarant de notre région perçoit 43 000 € d’aide contre 30 000 € en France. Les exploitants régionaux ont profité d’une taille moyenne de leur exploitation importante (SAU déclarée). Entre 2015 et 2022, l’aide moyenne perçue par un exploitant de BFC a progressé de 20 %, de 13 % au titre du premier pilier et de 52 % au titre du second pilier. Au titre du 1er pilier, le montant des aides versées en région a progressé de 0,8 million d’euros alors que le nombre de bénéficiaires diminuait de 2 255 exploitations. Pour le 2nd pilier, le montant versé a augmenté de 46,9 millions d’euros, pour une réduction de 83 déclarants. Si la région a subi les effets de la convergence des aides de Droit à paiement de base (DPB), la revalorisation du paiement redistributif les a compensées au titre du 1er pilier. Concernant le 2nd pilier, la progression est à mettre au compte des aides à la Conversion en agriculture biologique (CAB) et aussi du dispositif d’assurance récolte.

Évolutions contrastées des aides

Sur la période 2015-2022, le montant total des aides découplées versées en région est resté stable avec 487 millions en 2022, alors que le nombre de bénéficiaires était en décroissance. Cela correspond à un accroissement net de 3 000 € par exploitation (soit + 13 %). La disparition d'un certain nombre d'exploitations s’est accompagnée d’un accroissement de la taille d'autres, qui restaient actives. Cependant, la stabilité du montant total masque en fait des évolutions plus contrastées des différentes aides constituantes. La convergence des aides au titre du DPB demandée par l’UE s'est traduite en BFC par une érosion des DPB entre 2015 et 2018. Toutefois, les nouveaux DPB sont revalorisés à une valeur moyenne définie nationalement (128 € en 2022), ce qui a atténué la baisse du montant des DPB régionaux. En outre, ce mouvement n’a pas été uniforme par département en fonction des valeurs historiques. Les départements de grandes cultures ont été impactés négativement (l’Yonne) et ceux de prairies ont profité de la revalorisation du montant des DPB (le Doubs). Ainsi, en région le montant moyen des DPB a atteint 110 €/ha (114 €/ha en France), 114 € dans l’Yonne et 107 € dans le Doubs. Dans l’Yonne, le montant a baissé de 24 € sur la période alors qu'il a progressé de 3 € dans le Doubs. La forte progression des aides du paiement redistributif, qui ont augmenté de 83 %, a permis de maintenir le montant des aides découplées malgré la baisse des DPB. En effet entre 2015 et 2016, la valeur a doublé, passant de 25 €/ha à 49 €/ha. Le paiement vert, 2e poste en montant des aides découplées, est resté relativement stable sur 2015-2022 avec une hausse de 2 %, nonobstant la réduction du nombre de bénéficiaires. Sur cette période également, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs (JA) aura été en nette progression (+ 33 %) avec un montant de 5,5 millions d’euros en 2022, soit une moyenne de 3 160 € par bénéficiaire.

Les aides couplées végétales

Entre 2015 et 2022, l’enveloppe des aides couplées végétales délivrée en BFC a progressé (+ 60 %) et a atteint 14,7 millions d’euros en 2022. Dans le panel d’aides couplées végétales proposées, la BFC a mobilisé plus particulièrement cinq dispositifs.

- Laide à la production de légumineuses fourragères a été souscrite par 3 600 exploitations (9 % des exploitations bénéficiaires françaises) pour 12 % de l’enveloppe. Avec plus de 8 millions d’euros distribués, il s'agissait aussi de la première aide couplée végétale en termes de montant. Sur la période, le nombre de bénéficiaires et le montant total régional ont fait plus que doubler.

- Laide aux protéagineux (pois, féveroles, lupin, lentilles…) utilisée par 1 800 exploitations en région (8 % des bénéficiaires de France) pour 10 % de l’enveloppe nationale, a correspondu, en montant, à la deuxième aide couplée végétale régionale. Sur la période considérée, sa mobilisation a progressé plus nettement en montant (+ 40 %) qu’en nombre de bénéficiaires (+ 10 %), en lien avec une progression des surfaces en protéagineux chez les exploitants trouvant de l’intérêt pour ces cultures. En 2020, la surface en protéagineux était au plus haut en région avec 44 000 ha, cela correspondait aussi à un pic de ces aides dédiées. Face aux difficultés pour conduire ces cultures avec la lutte contre les ravageurs et maladies, la sensibilité de la fleur aux intempéries, ces surfaces ont décliné depuis et n’atteignaient plus que 29 000 ha en 2022.

- Laide à la production de soja, avec plus de 2 100 exploitations qui y ont souscrit. BFC représentait 16 % des bénéficiaires de France à cette aide pour 21 % du montant national. Sur la période, la surface en soja a progressé avec un maximum en 2020 (à 38 500 ha).

- Laide à la production de chanvre a été mobilisée à hauteur de 14 % de l’enveloppe nationale et les exploitations régionales (170) représentaient 13 % des exploitations de France. Entre 2015 et 2022, la surface en chanvre textile et industriel a augmenté en BFC avec un maximum en 2018 (soit 2 660 ha).

- Laide à la production de semences de légumineuses fourragères a été mobilisée par 170 exploitations, soit 9 % des exploitations de France, pour 11 % de l’enveloppe. Son montant est resté stable (365 000 € en 2022).

(1) : Le premier pilier de la Pac concerne principalement les aides directes aux agriculteurs, qui visent à leur donner un revenu minimal garanti. Elles sont aujourd’hui pour la plupart «découplées» : elles ne dépendent pas du type de production, mais de la surface au sol ou du nombre de têtes de bétail que possède l’exploitant. Le second pilier vise à maintenir le dynamisme socio-économique des territoires ruraux. Il finance un large panel de mesures, allant de l’agriculture biologique à l’assurance récolte, en passant par l’ICHN et les Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).