Retour sur la première année du projet MaFerSoL

Le projet MaFerSoL, financé par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, s’inscrit dans une démarche d’adaptation des pratiques maraîchères à l’évolution du climat et aux contraintes qui en découlent.

En maraîchage, et plus largement en agriculture, les sols sont l’élément essentiel à la productivité des exploitations : sans support de culture, il sera difficile de répondre aux besoins de production. En plus d’accueillir les plantes d’un point de vue physique, le sol est considéré comme le « garde-manger » de nos cultures, capable de les alimenter en éléments minéraux et en eau. Ces éléments se regroupent autour d’une notion majeure, au cœur des enjeux : la fertilité des sols.

L’apport de matières organiques diversifiées et de qualité dans les sols sableux et argileux est fondamental pour augmenter leur fertilité et donc leur productivité. Ces types de sols ayant des contraintes dues à leur texture (faible taux de MO, peu de rétention des éléments nutritifs et de l’eau, croissance difficile des racines), l’amélioration et la préservation de la fertilité des sols sont essentielles pour garantir la durabilité des systèmes de production agricole, notamment face aux défis du changement climatique et de la réduction des intrants de synthèse.

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Face au défi du changement climatique, des stratégies d'adaptation sont nécessaires pour maintenir ou améliorer la fertilité des sols maraîchers. L’une de ces stratégies consiste à apporter différents types de matières organiques et tester leur efficacité.

- Maintenir la productivité et la viabilité économique des exploitations malgré les perturbations environnementales, en réduisant la fréquence des irrigations et l’utilisation de fertilisants minéraux.

- Produire des références, permettant ainsi aux conseillers de mieux accompagner les maraîchers dans l’adoption de nouvelles pratiques et dans l’adaptation de leur système de production où la réglementation et la disponibilité des fertilisants évoluent sans cesse.

Dispositif expérimental et protocole

L’expérimentation est menée sur trois exploitations conduites en agriculture biologique, situées en Côte d’Or et dans la Nièvre. Les sites expérimentaux sont les suivants : Auxonne (sol sableux + 90 %), Tart-le-Bas (sol argileux) et Nevers (sol sableux).

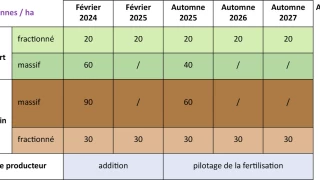

Ces trois parcelles se trouvent dans une Zone Vulnérable (bords de Saône, bords de L’Ouche et bords de Loire), par conséquent, les modalités de l’essai seront ajustées. Deux matières organiques à différentes doses sont testées. Le choix s’est porté sur du compost de déchets verts et du fumier de bovin composté, facilement disponible pour les producteurs (voir tableau 1).

Au préalable, une analyse de terre complète a été réalisée dans chaque parcelle afin d’établir un état des lieux de la situation avant l’apport de matières organiques. À la fin du projet, des analyses seront également effectuées afin de voir l’évolution avec la situation initiale. Le suivi de la dynamique azotée sera réalisé tout au long de l’année avec l’outil Nitrachek (mesure du taux de nitrates dans le sol).

Des observations sanitaires des cultures seront faites au cours de la campagne sur les cultures fléchées. Il a été déterminé de suivre trois cultures sur l’ensemble de la campagne (racine, feuille ou tige). La mesure du rendement sera effectuée afin de voir l’impact des apports sur la production.

Premiers résultats

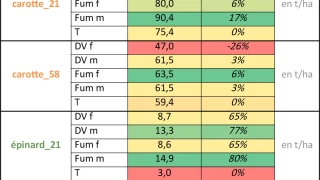

En 2024, les cultures suivantes ont fait l’objet de suivi et d’observations tout au long de leur présence sur la parcelle : épinard, carotte, salade, betterave et fenouil (voir tableau 2).

Les résultats obtenus sur les différentes cultures indiquent qu’un apport massif de fumier, équivalent à 90 t/ha, semble avoir un effet positif sur le rendement. Toutefois, ce constat ne s’applique pas aux cultures de carotte et de salade dans la Nièvre, où les meilleures performances ont été observées avec des apports fractionnés de fumier composté et de compost de déchets verts.

L’apport massif de fumier a favorisé une disponibilité rapide et importante des éléments nutritifs, stimulant ainsi la production. Cependant, les résultats des apports fractionnés de fumier et massifs de compost de déchets verts apparaissent globalement similaires, suggérant un impact comparable sur la minéralisation de l’azote et la nutrition des cultures. Dans les conditions climatiques de l’essai, les matières organiques apportées en fractionné ont montré une minéralisation plus marquée lors des périodes favorables, tout en assurant une libération plus progressive et plus stable dans le temps. Cela laisse penser que le fractionnement favorise une meilleure gestion de l’azote, en réduisant les pertes rapides et en optimisant sa disponibilité sur une période prolongée. De son côté, le compost de déchets verts, plus facilement minéralisable que le fumier, entraîne une libération d’azote plus rapide, notamment lorsqu’il est appliqué en un seul apport.

D’une manière générale, les apports massifs garantissent une disponibilité initiale élevée en azote, mais présentent un risque accru de pertes par lixiviation, notamment lors d’épisodes pluvieux comme ceux observés en septembre. À l’inverse, les apports fractionnés assurent une libération progressive, mieux adaptée aux besoins des cultures sur l’ensemble de la saison, améliorant ainsi l’efficience d’utilisation de l’azote et limitant les pertes.

Ces résultats correspondent à la première année expérimentale du projet MaFerSoL. L’analyse sur plusieurs années sera essentielle pour mieux comprendre l’impact des apports de matières organiques sur la fertilité des sols. Dès le printemps 2025, une comparaison pourra être réalisée en se concentrant sur les apports fractionnés. De plus, l’installation de sondes capacitives dans chaque modalité et le suivi des données permettront d’évaluer leur effet sur la rétention en eau du sol.