La promulgation ne signe pas la fin des débats

La loi Entraves, née des attentes agricoles exprimées lors du vaste mouvement de protestation de l'hiver 2023-2024, a été officiellement promulguée le 11 août. Pour autant, la censure partielle concernant la possibilité d'avoir recours à l'insecticide acétamipride n'a pas fini d'alimenter les débats.

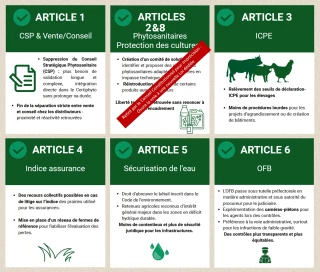

Comme annoncé, le Président de la République a promulgué la loi Entraves le 11 août, moins d’une semaine après sa censure partielle par le Conseil constitutionnel. La loi « visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » est donc parue au Journal officiel le 12 août, expurgée par les Sages du Conseil constitutionnel de sa mesure la plus polémique : la réintroduction de l’acétamipride. Alors que cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes est autorisé dans le reste de l’UE, la FNSEA réclame déjà un nouveau texte pour déroger à son interdiction en France. Le Conseil constitutionnel a validé quasiment tout le reste de la loi : fin de la séparation vente/conseil des pesticides, assouplissements des enquêtes publiques pour les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en élevage, recours pour l’assurance des prairies, stockage de l’eau considéré comme « d’intérêt général majeur », etc. Conçue comme une réponse au mouvement de colère agricole de l’hiver 2023-2024, la loi Entraves avait été déposée par les sénateurs Laurent Duplomb (LR, Haute-Loire) et Franck Menonville (centriste, Meuse). En juillet, une pétition demandant son abrogation a recueilli plus de deux millions de signatures sur le site de l’Assemblée nationale. La présidente du Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet, s’est dite « favorable » à un débat dans l’hémicycle à la rentrée.

« Réévaluation sanitaire »

La censure partielle de la proposition de loi Entraves n'éteint pas, en tout cas les débats que cette évolution législative a pu soulever ces dernières semaines. Le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé le 8 août à « une réévaluation par les autorités sanitaires européennes, sans délai, de l’impact sanitaire » de l'acétamipride. « Il s’agit de mettre la France au même niveau de principe de précaution que les autres pays européens » (qui autorisent tous cette molécule), a-t-il fait valoir dans un entretien sur France Inter. « S’il y a un impact sur la santé humaine, il faudra naturellement interdire ce produit dans toute l’UE. Il y a des études en cours sur le rôle perturbateur endocrinien potentiel ou neurotoxique » de cet insecticide néonicotinoïde, rappelait-il avant de préciser : « Le Conseil constitutionnel a retoqué la loi sur des données de santé animale et d’impact environnemental », mais pas en lien avec la santé humaine, considère Yannick Neuder. Dans leur décision, les Sages ont tout de même rappelé que les néonicotinoïdes présentent « des risques pour la santé humaine ».

Accélérer les transitions

De son côté, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard a, dans un communiqué du 8 août, indiqué qu’elle prenait acte de la décision du Conseil constitutionnel. Elle déplore toutefois une « surtransposition par rapport au droit européen », cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes étant autorisé dans les autres États membres jusqu’en 2033. La ministre veut « poursuivre le travail auprès de la Commission européenne pour avancer vers une harmonisation des règles phytopharmaceutiques en Europe ». Son but ? « Que les décisions soient prises au niveau européen et non plus au niveau national. » La locataire de la Rue de Varenne souligne qu’elle a déjà reçu « le soutien d’une dizaine d’États membres » et qu’elle compte inscrire ce sujet « à l’ordre du jour des prochains Conseils européens ». Au niveau français, elle veut « accélérer les transitions vers des alternatives aux néonicotinoïdes. Certaines filières, comme la noisette, sont menacées. J’ai demandé à l’Inrae d’identifier les productions en danger. Les résultats seront rendus à la rentrée », prévoit-elle.

Se remettre à l'ouvrage

En attendant, cette censure génère des réactions dans différentes filières, notamment chez les producteurs de betteraves à sucre. La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB, FNSEA) demande par communiqué « des mesures drastiques de sauvegarde pour éviter un effondrement des filières concernées : indemnisation des pertes causées par la jaunisse ; investissement dans la recherche d’alternatives ; un projet de loi adapté pour chaque filière concernée pour répondre à l’encadrement insuffisant du dispositif de la loi Duplomb soulevé par le Conseil constitutionnel ». Pour la FNSEA, la censure de la réintroduction de l'acétamipride est « un choc, inacceptable et incompréhensible. C'est inacceptable que le Conseil constitutionnel continue à permettre des surtranspositions du droit européen qui autorise l'acétamipride jusqu'en 2033 dans l'UE », a indiqué son vice-président Jérôme Despey. Dans un communiqué commun, les JA et la FNSEA demandent que les articles censurés soient « retravaillés pour que les engagements politiques de l’hiver 2024 soient enfin tenus. Nous demanderons que les points censurés soient rapidement repris dans un prochain texte agricole ». L’essentiel des articles restants ayant été validés, les syndicats majoritaires considèrent que « cette censure partielle ne remet pas en cause le cœur du texte et que cette loi pose des bases essentielles et attendues sur des sujets clés ». Si la réintroduction de l’acétamipride était la mesure la plus controversée de la PPL Entraves, ce texte comprenait aussi de nombreuses autres mesures : elles ont presque toutes été validées par le Conseil constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à la promulgation par le Président de la République, intervenue ce 11 août. Dans leur décision, les Sages apportent deux « réserves d’interprétation » à l’article 5, qui octroie aux projets de stockage de l’eau une présomption « d’intérêt général majeur ». Ce statut ne pourra pas être accordé aux « prélèvements au sein de nappes inertielles » et pourra être contesté au cas par cas devant la justice.

Élevage porcin : des dizaines de projets pourraient sortir des cartons

Le Conseil constitutionnel n’ayant pas censuré l’article 3 de la proposition de loi Entraves sur les procédures ICPE en élevage, plusieurs dizaines de dossiers en production porcine pourraient être déposées ces prochains mois, selon le directeur de la Fédération nationale porcine (FNP-FNSEA) Éric Thébault, interrogé le 8 août par Agra Presse. C’est le cas de projets soumis à enquête publique (au titre de la loi Industrie verte) qui attendent de bénéficier de la dérogation consistant à remplacer la réunion publique par une permanence organisée par le commissaire ou la commission d’enquête. Quant aux projets de plus grande échelle soumis à autorisation ICPE, quelques autres dizaines ne nécessiteront plus d’étude d’impact environnemental dès que les seuils seront relevés au niveau européen, soit à compter de septembre 2026, avec la révision de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED). Comme le souligne Éric Thébault, « par définition, les bâtiments neufs ne présentent pas de risques pour l’environnement et offrent de bonnes conditions de travail et d’élevage. Par ailleurs, souvent, les prescriptions des administrations pour dossiers d’enregistrement sont proches des dossiers d’autorisation ICPE ».

La présidente de BFC salue une censure « partielle mais historique »

Dans un communiqué diffusé le 8 août, Marie-Guite Dufay, la présidente de Région Bourgogne Franche-Comté (BFC) a réagi à la censure partielle du projet de loi Entraves par le Conseil constitutionnel. « Le Conseil constitutionnel (…) vient de censurer partiellement ce texte législatif. Je rappelle qu’une pétition citoyenne a réuni plus de deux millions de signatures en l’espace d’un mois contre ce texte très controversé. Les Sages jugent que l’article 2, principal article du texte, autorisant la réintroduction de trois pesticides de la famille des néonicotinoïdes, dont l’acétamipride, porte atteinte à la charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle. Cette décision très attendue, que je salue avec ma majorité régionale, est une avancée historique pour la protection de l’environnement et la santé humaine».