Année internationale des sols (2ème partie)

Comprendre la circulation de l’eau dans les sols

2015 a été déclaré par l’ONU l’Année internationale des sols. Souvent sous-estimé le sol représente un espace vital où prolifère une infinité d’êtres vivants d’une importance inestimable. Il constitue le fondement de la production alimentaire, mais fournit également d’autres services essentiels comme la filtration et la rétention de l’eau ou le stockage du carbone.

Pratiquement toute l’eau qui tombe sur une surface terrestre entre en contact avec le sol, qui joue un rôle moteur sur son écoulement. L’eau s’infiltre, s’accumule dans les réseaux poreux des sols, s’y épure, y acquiert ses propriétés chimiques et s’écoule pour alimenter les nappes. Comprendre le fonctionnement de son sol revient donc à comprendre le devenir de l’eau pluviale en s’assurant que les composantes physiques, chimiques et biologiques ne présentent pas de déséquilibres majeurs.

Comme nous avons déjà pu le préciser dans l’article de mi-octobre, les sols ne sont pas uniformes, ils sont constitués de différentes couches superposées que l’on qualifie d’horizons pédologiques. Chaque horizon se caractérise entre autres par sa texture (sables, argiles, limons) et par l’arrangement de l’ensemble des constituants du sol entre eux que l’on qualifie de structure du sol. Ces deux paramètres ainsi que la teneur en matière organique et l’activité biologique influencent directement la porosité du sol.

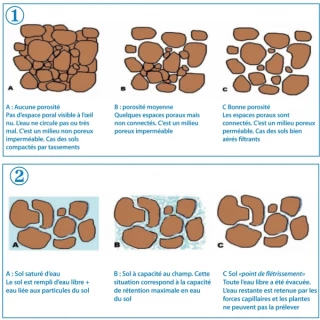

Le schéma 1 représente trois situations de sol avec des porosités différentes.

Une porosité élevée permet un meilleur renouvellement de l’air et une meilleure circulation de l’eau dans le sol. Ce paramètre est important car de nombreuses espèces végétales nécessitent au moins 10 à 12% d’air dans le sol en volume. A l’inverse, si ce taux est inférieur à 2% la plupart des végétaux meurent par asphyxie. Lorsque l’ensemble des pores est saturé en eau on parle de saturation du sol (cas schéma 2).

L’eau disponible pour le couvert végétal correspond à la différence des volumes d’eau entre les situations B «sol à capacité au champ» C «Sol au point de flétrissement». Ce volume d’eau correspond à la réserve utile en eau d’un sol (RU) et s’exprime en millimètre.

La situation B correspond plus précisément à la quantité d’eau retenue après 48 heures d’égouttement de l’eau libre vers la nappe phréatique, par un sol préalablement gorgé d’eau (par des pluies ou un arrosage intensif : situation A).

Pour les sols en situation A, où ces conditions de saturation peuvent persister pendant plusieurs mois, l’engorgement se traduit généralement par l’apparition de tâches rouges à ocres (tâches d’oxydation = engorgement temporaire) à grisâtres (tâches de réduction = engorgement permanent). Il est important de préciser que l’excès d’eau dans les sols recouvre un gradient de situations très diverses, allant de milieux à engorgements et humidités quasi-permanents sur les zones humides (tourbières, marais, mouillères) présentant de forts enjeux environnementaux aux terrains hydromorphes à saturation temporaires.

Sur ces derniers sols, l’excès d’eau, bien que temporaire, altère le fonctionnement racinaire par asphyxie, ralentit la vie microbienne, aggrave les phénomènes de battance en surface et de prise de masse en profondeur, génère des difficultés pour la réalisation des travaux et peut engendrer un mauvais état sanitaire des plantes et des problèmes sanitaires sur le cheptel. C’est pour ces différentes raisons que la pratique du drainage s’est développée pour ces situations.

Une fois infiltrée dans le sol, l’eau y circule. En se déplaçant, elle véhicule de nombreux composants : on parle de lessivage. Ce lessivage concerne aussi bien certaines substances nutritives solubles comme les nitrates, le calcium, le magnésium et le potassium que certains composés solides du sol comme les argiles.

Dans certaines situations, lorsque le sol est saturé ou lorsqu’une croute de battance s’est formée, l’eau ruisselle directement sans s’infiltrer dans le sol. Le ruissellement désigne le phénomène d’écoulement des eaux à la surface des sols. Ce phénomène se produit quand l’intensité des précipitations dépasse l’infiltration et la capacité de rétention de la surface du sol. Ce phénomène est un des moteurs de l’érosion : l’eau qui s’écoule entraîne avec elle des particules plus ou moins grosses en fonction de la quantité d’eau en mouvement et de la pente, ce qui peut avoir un effet abrasif sur le terrain soumis au ruissellement. Il peut causer une perte en terre et en éléments nutritifs préjudiciables au niveau agronomique. La présence de sol nu constitue donc un facteur aggravant pour ces situations.

Bertrand Dury CA 71, Julien Halska CA71, Géraldine Ducelier CA21, Valérie Duchenes CA89,

Arnaud Vautier CA58.

Comme nous avons déjà pu le préciser dans l’article de mi-octobre, les sols ne sont pas uniformes, ils sont constitués de différentes couches superposées que l’on qualifie d’horizons pédologiques. Chaque horizon se caractérise entre autres par sa texture (sables, argiles, limons) et par l’arrangement de l’ensemble des constituants du sol entre eux que l’on qualifie de structure du sol. Ces deux paramètres ainsi que la teneur en matière organique et l’activité biologique influencent directement la porosité du sol.

Le schéma 1 représente trois situations de sol avec des porosités différentes.

Une porosité élevée permet un meilleur renouvellement de l’air et une meilleure circulation de l’eau dans le sol. Ce paramètre est important car de nombreuses espèces végétales nécessitent au moins 10 à 12% d’air dans le sol en volume. A l’inverse, si ce taux est inférieur à 2% la plupart des végétaux meurent par asphyxie. Lorsque l’ensemble des pores est saturé en eau on parle de saturation du sol (cas schéma 2).

L’eau disponible pour le couvert végétal correspond à la différence des volumes d’eau entre les situations B «sol à capacité au champ» C «Sol au point de flétrissement». Ce volume d’eau correspond à la réserve utile en eau d’un sol (RU) et s’exprime en millimètre.

La situation B correspond plus précisément à la quantité d’eau retenue après 48 heures d’égouttement de l’eau libre vers la nappe phréatique, par un sol préalablement gorgé d’eau (par des pluies ou un arrosage intensif : situation A).

Pour les sols en situation A, où ces conditions de saturation peuvent persister pendant plusieurs mois, l’engorgement se traduit généralement par l’apparition de tâches rouges à ocres (tâches d’oxydation = engorgement temporaire) à grisâtres (tâches de réduction = engorgement permanent). Il est important de préciser que l’excès d’eau dans les sols recouvre un gradient de situations très diverses, allant de milieux à engorgements et humidités quasi-permanents sur les zones humides (tourbières, marais, mouillères) présentant de forts enjeux environnementaux aux terrains hydromorphes à saturation temporaires.

Sur ces derniers sols, l’excès d’eau, bien que temporaire, altère le fonctionnement racinaire par asphyxie, ralentit la vie microbienne, aggrave les phénomènes de battance en surface et de prise de masse en profondeur, génère des difficultés pour la réalisation des travaux et peut engendrer un mauvais état sanitaire des plantes et des problèmes sanitaires sur le cheptel. C’est pour ces différentes raisons que la pratique du drainage s’est développée pour ces situations.

Une fois infiltrée dans le sol, l’eau y circule. En se déplaçant, elle véhicule de nombreux composants : on parle de lessivage. Ce lessivage concerne aussi bien certaines substances nutritives solubles comme les nitrates, le calcium, le magnésium et le potassium que certains composés solides du sol comme les argiles.

Dans certaines situations, lorsque le sol est saturé ou lorsqu’une croute de battance s’est formée, l’eau ruisselle directement sans s’infiltrer dans le sol. Le ruissellement désigne le phénomène d’écoulement des eaux à la surface des sols. Ce phénomène se produit quand l’intensité des précipitations dépasse l’infiltration et la capacité de rétention de la surface du sol. Ce phénomène est un des moteurs de l’érosion : l’eau qui s’écoule entraîne avec elle des particules plus ou moins grosses en fonction de la quantité d’eau en mouvement et de la pente, ce qui peut avoir un effet abrasif sur le terrain soumis au ruissellement. Il peut causer une perte en terre et en éléments nutritifs préjudiciables au niveau agronomique. La présence de sol nu constitue donc un facteur aggravant pour ces situations.

Bertrand Dury CA 71, Julien Halska CA71, Géraldine Ducelier CA21, Valérie Duchenes CA89,

Arnaud Vautier CA58.