Robot et pâturage

Un robot de traite déplaçable

Une ferme expérimentale du Finistère a testé au sein d’un de ses troupeaux de vaches laitières, un robot mobile pour favoriser le pâturage dans un parcellaire morcelé.

De plus en plus d’élevages sont équipés de robot de traite. En parallèle de cette installation, un moindre accès au pâturage est constaté et ce, malgré les intérêts liés à sa conservation (impact sur le coût alimentaire, bien-être, composition du lait, image des produits laitiers, impact environnemental). «Pour s’affranchir de la contrainte d’accessibilité au pâturage, la ferme expérimentale de Trévarez dans le Finistère a testé un dispositif déplaçable. L’étude a démarré l’été 2014, alors que le troupeau de 60 vaches laitières (6 000 kg de lait) était encore en conversion bio (certification obtenue en 2015). Le robot et le tank à lait, tous deux placés sur remorques, ont été positionnés sur un îlot de 22 hectares destinés au pâturage des laitières d’avril à novembre», explique Estelle Cloët, chargée d’études pôle herbivores de la chambre d’agriculture de Bretagne.

Inciter à la mobilité des vaches

Au début de l’expérimentation, les vaches avaient accès à une parcelle par jour. Pour les inciter à aller au robot, deux parcelles ont été mises à leur disposition, une pour le jour et une pour la nuit, avec une conduite en fil avant. Un portillon antiretour sur l’aire d’attente empêchant les vaches de repartir. Une fois traites, un autre les orientait en fonction de l’horaire vers la parcelle de jour ou de nuit. «Le robot accepte ou non de traire les vaches, en fonction des paramètres de traite enregistrés dans le logiciel, qui impose un certain intervalle entre les traites en fonction des caractéristiques des animaux. Avec ce système, la fréquence de traite s’est élevée à 1,8 traite par vache et par jour pour 18,6 kg de lait quotidien et moins d’1 kilo de concentré par vache et par jour. Il est donc possible de pâturer avec peu de concentrés. Cependant, le temps d’attente pour accéder au robot était important: 5 heures par jour. Au pâturage, les vaches ont tendance à suivre le rythme de la journée contrairement en bâtiment. C’est pourquoi en 2015, nous avons opté pour un fonctionnement à trois paddocks par jour : une parcelle le matin, une l’après-midi et une la nuit avec pour effet un temps d’attente limité à 2 heures par jour», observe la chargée d’études.

Ce mode de fonctionnement implique toutefois une contrainte plus forte de par le déplacement de trois fils avant dans la journée. «Aussi repousse-t-on par anticipation les fils avant de l’après-midi et du soir dès le matin et on fait de même l’après-midi en repoussant à son tour les fils avant du matin. Même si la gestion des blocs est plus contraignante, le temps de travail entre hiver et été en 100 % pâturage est réduit. Le gain de temps est estimé l’été à 1h45 par jour».

Une plateforme aménagée

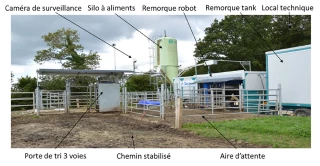

Pour transporter le robot et le tank à lait du bâtiment à l’îlot de pâturage, il est nécessaire de débrancher les tuyaux et les câbles électriques et d’atteler les remorques à deux tracteurs. «Le transfert des vaches, du robot, du tank à lait et de la porte de tri nécessite 2h30 de travail à partir du bâtiment et jusqu’à la mise en place au pâturage d’un robot opérationnel. Trois personnes doivent être présentes pour les transferts: une à deux pour le déplacement des remorques, une à deux pour celui des vaches, le plus difficile des deux à assurer».

Le site d’accueil de ce dispositif a été aménagé. Une dalle béton a été coulée pour le robot et le tank. Une aire d’attente sur caillebotis a été mise en place pour collecter eaux souillées et effluents. Ce sont trois chemins d’accès pour chaque parcelle avec empierrage et sable qui ont été réalisés. Cette mobilité (aménagement et remorques) a eu un coût de 95 000 EUR qui, selon les estimations, pourrait être amorti en moins de dix ans, grâce au gain sur coût alimentaire de 85 EUR/1000 litres entre la ration hivernale et la ration 100 % pâturage. Les gains obtenus grâce à la diminution des boiteries ou à l’amélioration des taux n’ont pas été pris en compte. «Cette mobilité n’a pas par ailleurs entraîné de surcoût de maintenance sur le robot. Des travaux sont encore à effectuer. Il est encore difficile de donner un avis sur le choix entre deux ou trois parcelles, sur l’influence de la restriction des paramètres de traite sur la circulation des animaux... Les travaux vont se poursuivre en 2017. Toutefois, on peut d’ores et déjà affirmer que pâturer avec un robot permet de valoriser une quantité d’herbe pâturée importante», souligne Estelle Cloët.

Inciter à la mobilité des vaches

Au début de l’expérimentation, les vaches avaient accès à une parcelle par jour. Pour les inciter à aller au robot, deux parcelles ont été mises à leur disposition, une pour le jour et une pour la nuit, avec une conduite en fil avant. Un portillon antiretour sur l’aire d’attente empêchant les vaches de repartir. Une fois traites, un autre les orientait en fonction de l’horaire vers la parcelle de jour ou de nuit. «Le robot accepte ou non de traire les vaches, en fonction des paramètres de traite enregistrés dans le logiciel, qui impose un certain intervalle entre les traites en fonction des caractéristiques des animaux. Avec ce système, la fréquence de traite s’est élevée à 1,8 traite par vache et par jour pour 18,6 kg de lait quotidien et moins d’1 kilo de concentré par vache et par jour. Il est donc possible de pâturer avec peu de concentrés. Cependant, le temps d’attente pour accéder au robot était important: 5 heures par jour. Au pâturage, les vaches ont tendance à suivre le rythme de la journée contrairement en bâtiment. C’est pourquoi en 2015, nous avons opté pour un fonctionnement à trois paddocks par jour : une parcelle le matin, une l’après-midi et une la nuit avec pour effet un temps d’attente limité à 2 heures par jour», observe la chargée d’études.

Ce mode de fonctionnement implique toutefois une contrainte plus forte de par le déplacement de trois fils avant dans la journée. «Aussi repousse-t-on par anticipation les fils avant de l’après-midi et du soir dès le matin et on fait de même l’après-midi en repoussant à son tour les fils avant du matin. Même si la gestion des blocs est plus contraignante, le temps de travail entre hiver et été en 100 % pâturage est réduit. Le gain de temps est estimé l’été à 1h45 par jour».

Une plateforme aménagée

Pour transporter le robot et le tank à lait du bâtiment à l’îlot de pâturage, il est nécessaire de débrancher les tuyaux et les câbles électriques et d’atteler les remorques à deux tracteurs. «Le transfert des vaches, du robot, du tank à lait et de la porte de tri nécessite 2h30 de travail à partir du bâtiment et jusqu’à la mise en place au pâturage d’un robot opérationnel. Trois personnes doivent être présentes pour les transferts: une à deux pour le déplacement des remorques, une à deux pour celui des vaches, le plus difficile des deux à assurer».

Le site d’accueil de ce dispositif a été aménagé. Une dalle béton a été coulée pour le robot et le tank. Une aire d’attente sur caillebotis a été mise en place pour collecter eaux souillées et effluents. Ce sont trois chemins d’accès pour chaque parcelle avec empierrage et sable qui ont été réalisés. Cette mobilité (aménagement et remorques) a eu un coût de 95 000 EUR qui, selon les estimations, pourrait être amorti en moins de dix ans, grâce au gain sur coût alimentaire de 85 EUR/1000 litres entre la ration hivernale et la ration 100 % pâturage. Les gains obtenus grâce à la diminution des boiteries ou à l’amélioration des taux n’ont pas été pris en compte. «Cette mobilité n’a pas par ailleurs entraîné de surcoût de maintenance sur le robot. Des travaux sont encore à effectuer. Il est encore difficile de donner un avis sur le choix entre deux ou trois parcelles, sur l’influence de la restriction des paramètres de traite sur la circulation des animaux... Les travaux vont se poursuivre en 2017. Toutefois, on peut d’ores et déjà affirmer que pâturer avec un robot permet de valoriser une quantité d’herbe pâturée importante», souligne Estelle Cloët.