Un puissant levier d'autonomie fourragère

Lancé en 2021, Profilait est un projet régional qui vise à développer une filière protéines de proximité contractualisée, au service des exploitations et des productions régionales, en misant sur la complémentarité des secteurs des grandes cultures et de l’élevage. Plusieurs fiches pratiques ont été réalisées dans ce but. Cet article sur l'intérêt du pâturage tournant repose en grande partie sur le contenu de ces fiches.

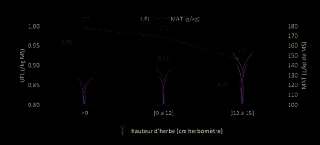

Le principe du pâturage tournant a été exploré dès la fin du XIXe siècle par des agronomes anglais et allemands, mais ce sont les travaux de l’ingénieur français André Voisin qui ont permis de rationaliser les lois de la croissance de l’herbe et notamment l’indispensable phase de repos entre deux exploitations. Concrètement, il s’agit de diviser le parcellaire en un nombre suffisant de paddocks et de déplacer le troupeau au fil de la pousse de l’herbe. Ainsi, les animaux consomment une végétation toujours jeune, avec une valeur alimentaire optimale (autour de 1 UFL et 120 PDI/kg MS au stade feuillu). Les refus sont réduits, la répartition des déjections plus homogène, et la productivité laitière se maintient plus régulièrement que dans un pâturage continu. Les coûts de production de l’herbe pâturée s’avèrent imbattables, évalués entre 35 et 50 € par tonne de matière sèche.

Différentes modalités de conduite

Plusieurs formes existent, du pâturage tournant simplifié (séjour de trois à quatre jours sur la même parcelle), au pâturage rationné avec fil avant, jusqu’au pâturage dynamique, où le troupeau change de parcelle chaque jour. Le choix dépend de la taille du troupeau, de la portance des sols et du parcellaire disponible. Dans tous les cas, certaines règles de base s’imposent : disposer d’un minimum de six parcelles, organiser la rotation sur 18 à 21 jours au printemps, prévoir une ou plusieurs parcelles d’ajustement fauchables pour s’adapter au contexte de l’année – en particulier l’explosion printanière - et assurer l’accès à l’eau. Pour un troupeau de 50 vaches laitières, il faudra compter de 10 à 12 ha de surface pâturable disponible au printemps avec parcelle de sécurité, en mode pâturage dynamique. Le temps de séjour ne doit pas dépasser trois jours, sous peine de voir la production laitière reculer de 8 à 10 %. L’entrée dans une parcelle se décide quand l’herbe atteint 10 à 12 cm (bas du mollet), la sortie autour de 5 cm. Au-delà de 15 cm, mieux vaut destiner la parcelle à la fauche pour ne pas pénaliser la repousse.

Atouts et contraintes à maîtriser

Le pâturage tournant est apprécié pour son efficacité technique et économique, mais il demande rigueur et anticipation. L’avantage est de limiter le gaspillage d’herbe, d’améliorer la productivité des prairies, de favoriser les légumineuses et de régulariser la production laitière. En contrepartie, il exige une gestion quotidienne des clôtures, des points d’eau et des chemins, ainsi qu’une adaptation permanente à la pousse. Les zones de piétinement autour des points fixes, ou la gestion des refus, doivent être surveillées. Les recherches conduites dans le cadre de Profilait et par les réseaux techniques régionaux mettent en évidence des outils pour piloter plus finement le système : herbomètre, applications de suivi type Happy Grass, ou plannings de pâturage permettent d’ajuster au mieux la rotation. Le respect des temps de repousse est essentiel : autour de 19 à 21 jours au printemps, contre 35 à 40 jours en été. Raccourcir trop vite la rotation entraîne des pertes de valeur alimentaire, tandis qu’un passage trop tardif réduit la qualité de la repousse suivante.

Un levier d'autonomie protéique

Au-delà des aspects techniques, le pâturage tournant s’inscrit dans un objectif stratégique : renforcer l’autonomie protéique des élevages laitiers et allaitants. En maximisant la part d’herbe pâturée dans la ration, les exploitations réduisent leurs achats d’aliments, sécurisent leur marge et répondent aux attentes sociétales en matière de durabilité et de respect des cahiers des charges AOP ou IGP. En conclusion, le pâturage tournant n’est pas une recette unique, mais une boîte à outils adaptable à chaque système. Bien conduit, il améliore la valorisation de l’herbe, réduit les coûts et donne de la souplesse face aux aléas climatiques. Un savoir-faire qui mérite d’être renforcé par la recherche appliquée et l’accompagnement technique, pour transformer les prairies en un véritable atout de sécurité fourragère.

Un puissant levier d'autonomie fourragère

Vous pouvez retrouver l'intégralité des fiches Profilait sur notre site agribourgogne.fr et également sur le site www.profilait.fr.