Quand le ciel s’emballe

Face à la multiplication d'orages de grêle, Terres de Bourgogne a reçu Éric Jakob, chef prévisionniste à Météo France, pour qu'il nous livre son éclairage.

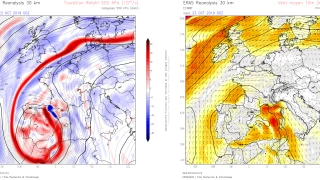

Dès que les premières chaleurs arrivent, les orages apparaissent et font office « de soupape de sécurité, quand on a un trop-plein d'humidité dans l'atmosphère », explique Éric Jakob, chef prévisionniste chez Météo France. Expert depuis une vingtaine d'années sur le phénomène orageux, il explique que les orages classiques peuvent « se former tout seul, sous la forme d'une cellule « convective » ou sous un nuage, on l'appelle le cumulonimbus. Il a cette spécificité où il se forme à la verticale, et peut s'élever jusqu'à 15 km d'altitude sous nos latitudes », détaille-t-il. Cette formation est faite à partir de « mouvements ascendants de chaleur qui se combinent avec des mouvements descendants, plus froids », et constitue donc « des particules, qui deviennent des gouttelettes, et finissent par devenir des cristaux de glace. Ces cristaux de glace coagulent ensemble et forment des grêlons », ajoute-t-il. Cependant, les orages classiques ne sont pas les seuls à se former dans l'atmosphère. Dans la formation d'un orage dit « supercellulaire », une chose est essentielle et le différencie donc précisément, c'est le « cisaillement de vents en vertical, c’est-à-dire qu'il y a des variations de vents importantes, en force et en intensité, en direction du bas du nuage », précise Éric Jakob. À cela s'ajoute sa capacité à être « plus dynamique », et a donc « plus de chances de générer beaucoup plus de pluies, de la grêle et des rafales de vent plus importantes », affirme-t-il. Sur le terrain, la différence est perceptible également, car « un orage classique fait 2 à 4 kilomètres d'extension horizontale, pas plus. Un orage supercellulaire, lui, peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres et peut même monter jusqu'à 40 km. Ça peut par exemple s'étendre pratiquement à la moitié du département », informe-t-il. En ce qui concerne la durée, « l'orage supercellulaire ou tourbillonnaire peut durer plusieurs heures, contrairement à un orage classique qui peut durer entre 15 minutes et une heure », déchiffre-t-il. Tout de même, le météorologiste souhaite rassurer en rappelant que « moins de 10 % des orages classiques peuvent devenir des orages supercellulaires ».

Et le changement climatique ?

Malheureusement, le changement climatique est un vecteur à ne pas laisser de côté. « Ce dont on est sûr, c'est que le climat va se réchauffer. C'est une évidence. Du coup, les surfaces océaniques vont se réchauffer et créeront donc plus d'humidité dans l'atmosphère. Si on monte d'un degré la température, l'atmosphère peut se charger de 7 % de vapeur d'eau supplémentaire », annonce-t-il, d'après les informations recueillies, avant de continuer. « Plus on réchauffe la température, plus l'atmosphère est capable d'engranger de la vapeur d'eau et cette vapeur supplémentaire va servir à fabriquer des nuages, des orages et donc de la grêle », réfléchit Éric Jakob. En revanche, le réchauffement climatique ne signifie pas forcément l'augmentation des nuages, des tornades et des cyclones, mais plutôt « l'intensité : ils seront plus dévastateurs, ils auront davantage d'énergie », constate-t-il. Déjà constatée à ce jour, la saison estivale se rallonge, et avec elle, la durabilité des orages. « Maintenant, dès le début du mois de juin, il commence à faire chaud. Nous avons eu des périodes de canicule à cette période qui ont engendré des orages violents, au lieu de se limiter à juillet/août, donc les périodes de chaleur ont tendance à s'agrandir », déclare-t-il. Pour illustrer ses propos, Éric Jakob, prend exemple sur les épisodes méditerranéens, qui sont « des orages violents lorsque la mer Méditerranée est très chaude, souvent en fin de saison, au mois de septembre, lorsqu'elle a eu le temps de se gorger en chaleur », déplore le chef prévisionniste. Ces épisodes dits "cévenols" ont des conséquences importantes sur les villes du bord de la Méditerranée, comme Nîmes, qui a atteint en 1988 le record « de 700 millimètres d'eau sur une seule journée».

« Tous les orages sont dangereux »

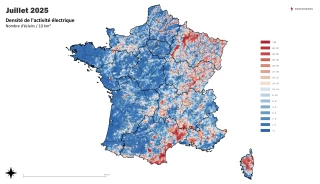

Pour pallier cette problématique, le vignoble icaunais est protégé par de l'iodure d'argent. Une solution qui n'est pas sans faille, puisqu’« elle ne va pas empêcher la grêle, mais elle sera minime contrairement à ce qui était prévu au départ ». En tant qu'expert à Météo France, il met en avant l'importance de sa fonction pour prévenir des risques éventuels, en « améliorant et en anticipant davantage les orages supercellulaires ». Pour ce faire, Météo France est en train de réaliser une étude dans un laboratoire où l'objectif est de « donner à l'usager une idée du déplacement d'un orage supercellulaire pour la demi-heure à venir », déclare-t-il avant de mettre en avant les intérêts, notamment « pour un aéroport, s'il est sité sur la trajectoire ». Pour réaliser de la « prévision immédiate », Météo France s'est muni de radar doppler, que l'on peut retrouver sur les autoroutes. Ceux-ci couvrent un rayon d'à peu près de 200 km. Ils peuvent également « prévoir les précipitations, la pluie, la neige en hiver, et les pluies en automne », ajoute-t-il. Cette nouvelle technologie a la possibilité de « détecter à près d'un kilomètre. Donc tous les jours, on arrive à distinguer les particules, kilomètre par kilomètre ». Météo France a également pour projet « d'intégrer de l'intelligence artificielle, afin de détecter les nuages et pouvoir faire la distinction entre orages classiques et orages supercellulaires », annonce-t-il. Prévoir et anticiper, c'est ce à quoi Météo France se consacre. Concernant les conséquences, c'est plus compliqué à résoudre. « Sachant que les orages supercellulaires durent plusieurs heures, cela peut générer des inondations, des coulées de boue, davantage de vent et même engendrer des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h », alarme-t-il. Pour contrer ça, le météorologiste s'appuie sur des solutions potentielles, déjà utilisées en France. « Il y a des villes qui réfléchissent à peindre leurs structures urbaines en blanc, à mieux végétaliser, parce qu'en incluant de la flore dans les espaces urbains, cela peut faire baisser la température de quelques degrés, et c'est utile pour limiter la casse », manifeste-t-il. Concernant le secteur agricole, les coulées de boue, les orages de grêle et les inondations peuvent également avoir un impact important, il conseille donc « des méthodes de prévention, comme des paratonnerres. Concernant la gestion de l'eau, la plantation de haies et des bassins de rétention pourraient permettre de limiter les fortes pluies », avance-t-il. Ces conseils viennent s'ajouter à l'importance de la prise de conscience de ces phénomènes naturels. « Désormais de nombreux agriculteurs travaillent avec des données météo en temps réel et interrogent des sites extranet, c'est important pour la suite », confie-t-il.

« Tous les orages sont dangereux »

Le mercredi 23 juillet au soir, le vignoble coulangeois a été touché par un important orage de grêle. Magalie Bernard, viticultrice au Clos du Roy, a souhaité témoigner. Après la visite des experts, la viticultrice estime que son vignoble compte « 20 à 30 % de pertes ». « Malheureusement, on sait très bien qu'à tout moment, ça peut arriver, on s'attendait à un été un peu orageux, et c'est vrai que cette fois-ci on n’a pas eu de chance », confie-t-elle. Après les dégâts, Magalie Bernard s'inquiète, « des bois atteints dans certaines vignes risquent de perturber la taille de l'hiver et donc la récolte de l'année prochaine », constate-t-elle. Consciente du changement climatique, elle a déjà mis des techniques en place. « Ce sont des phénomènes qui vont être de moins en moins rares et de plus en plus intenses. Il n'y a pas de protection à mettre en place, en tout cas, pas sur la gamme du grand Auxerrois. Il faut accepter et prévoir. Personnellement, je fonctionne avec un stock plus important au cas où, pour éviter qu'il y ait des répercussions au niveau commercial et donc financier », conclut-elle, le cœur lourd.