Dates de semis

Diversifier les situations sur son exploitation

En Bourgogne Franche-Comté, la plage de date de semis possible des blés et des orges est d’une durée d’environ un mois. Cette caractéristique offre donc une grande souplesse que l’on peut mettre à profit pour gérer à la fois les adventices et les aléas climatiques.

La probabilité que 2017 connaisse le même scénario climatique extrême que 2016 est faible. Cependant, l’important est de diversifier les conditions de culture pour amortir les effets des aléas climatiques.

Quelles conséquence sur le rendement si je sème tôt ou si je sème tard ?

Les références issues des essais indiquent qu’en moyenne le retard d’implantation raccourcit le cycle de la céréale et peut faire perdre du potentiel. Sur les plateaux, on observe une perte moyenne de rendement de 10% entre un semis du 20 septembre et un semis du 20 octobre. Par contre, en situation de vallée cette perte devient négligeable (cf. graphique).

Toutefois, il s’agit bien ici de moyennes qui cachent une forte variabilité entre années. On ne peut ignorer que depuis quelques années, les éléments climatiques extrêmes perturbent les références historiques.

Dans l’incertitude du climat de la prochaine campagne, la seule technique pour répartir les risques d’accidents climatiques est d’avoir des parcelles de blé ou d’orge à des stades de développement très différents.

Si les conditions d’implantation le permettent cet automne, il peut donc être sécurisant d’organiser les chantiers en 2 périodes, l’une «précoce», l’autre «tardive».

Par exemple, pour la variété Rubisko semée précocement autour du 1er octobre par rapport à un semis plus tardif autour du 25 octobre, il y aura environ 5 jours d’écart à floraison. Cet écart permet de répartir les risques d’accidents climatiques tout au long du cycle.

Sur quelles parcelles réserver les dates

de semis plus tardives ?

Il est plus logique de réserver les semis plus tardifs aux parcelles qui ressuient rapidement. Dans le contexte 2016, les parcelles les plus infestées en adventices sont à privilégier pour un semis tardif. En effet, cela permet de réduire «agronomiquement» la pression des adventices tout en économisant des herbicides.

Sur les parcelles régulièrement infestées en vulpin, on peut estimer à plusieurs centaines par m² le nombre de graines prêtes à lever très rapidement : mieux vaut qu’elles lèvent avant le semis du blé.

Suivant le type de sol et sa préparation, il faudra attendre au minimum 5 jours après une pluie capable d’humidifier les premiers 10 cm de terre pour voir apparaitre les repousses et adventices.

Densité de semis, la chasse au gaspillage

Avec des semences de ferme, la petite taille des grains et la crainte d’une mauvaise germination peuvent amener à semer beaucoup trop dense.

Le risque de semer trop dense est d’avoir de véritable pelouse de céréales dès l’automne, ce qui fragilisera la culture pour la suite de son développement. La germination des grains de blé n’est pas dépendante de leur taille. Les petits grains ont moins de réserve et seront plus sensibles à de mauvaises conditions de semis, mais ils gardent une bonne énergie germinative.

Si les grains récoltés cette année ont été correctement conservés, triés et traités, il n’y a aucune raison d’augmenter la densité de semis.

Compte tenu de la petitesse des grains, le principal risque d’erreur réside cette année dans la détermination de semence à mettre dans le semoir.

Semer 300 grains/m² avec des semences ayant un PMG de 27g correspond à 80 kg/ha : un chiffre qui bouscule les habitudes !

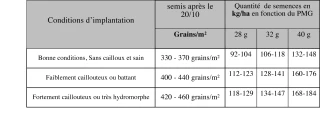

En orge d’hiver 6 rangs, les densités de semis sont comparables à celles du blé (cf. tableau ci-dessus). Pour les orges d’hiver 2 rangs, il faut augmenter de 50 grains/m².

Les densités de semis du triticale sont de l’ordre de 15% de moins par rapport aux préconisations pour le blé.

Consultez l’outil d’aide à la décision gratuit «Calcul de la densité de semis optimale».

Quelles conséquence sur le rendement si je sème tôt ou si je sème tard ?

Les références issues des essais indiquent qu’en moyenne le retard d’implantation raccourcit le cycle de la céréale et peut faire perdre du potentiel. Sur les plateaux, on observe une perte moyenne de rendement de 10% entre un semis du 20 septembre et un semis du 20 octobre. Par contre, en situation de vallée cette perte devient négligeable (cf. graphique).

Toutefois, il s’agit bien ici de moyennes qui cachent une forte variabilité entre années. On ne peut ignorer que depuis quelques années, les éléments climatiques extrêmes perturbent les références historiques.

Dans l’incertitude du climat de la prochaine campagne, la seule technique pour répartir les risques d’accidents climatiques est d’avoir des parcelles de blé ou d’orge à des stades de développement très différents.

Si les conditions d’implantation le permettent cet automne, il peut donc être sécurisant d’organiser les chantiers en 2 périodes, l’une «précoce», l’autre «tardive».

Par exemple, pour la variété Rubisko semée précocement autour du 1er octobre par rapport à un semis plus tardif autour du 25 octobre, il y aura environ 5 jours d’écart à floraison. Cet écart permet de répartir les risques d’accidents climatiques tout au long du cycle.

Sur quelles parcelles réserver les dates

de semis plus tardives ?

Il est plus logique de réserver les semis plus tardifs aux parcelles qui ressuient rapidement. Dans le contexte 2016, les parcelles les plus infestées en adventices sont à privilégier pour un semis tardif. En effet, cela permet de réduire «agronomiquement» la pression des adventices tout en économisant des herbicides.

Sur les parcelles régulièrement infestées en vulpin, on peut estimer à plusieurs centaines par m² le nombre de graines prêtes à lever très rapidement : mieux vaut qu’elles lèvent avant le semis du blé.

Suivant le type de sol et sa préparation, il faudra attendre au minimum 5 jours après une pluie capable d’humidifier les premiers 10 cm de terre pour voir apparaitre les repousses et adventices.

Densité de semis, la chasse au gaspillage

Avec des semences de ferme, la petite taille des grains et la crainte d’une mauvaise germination peuvent amener à semer beaucoup trop dense.

Le risque de semer trop dense est d’avoir de véritable pelouse de céréales dès l’automne, ce qui fragilisera la culture pour la suite de son développement. La germination des grains de blé n’est pas dépendante de leur taille. Les petits grains ont moins de réserve et seront plus sensibles à de mauvaises conditions de semis, mais ils gardent une bonne énergie germinative.

Si les grains récoltés cette année ont été correctement conservés, triés et traités, il n’y a aucune raison d’augmenter la densité de semis.

Compte tenu de la petitesse des grains, le principal risque d’erreur réside cette année dans la détermination de semence à mettre dans le semoir.

Semer 300 grains/m² avec des semences ayant un PMG de 27g correspond à 80 kg/ha : un chiffre qui bouscule les habitudes !

En orge d’hiver 6 rangs, les densités de semis sont comparables à celles du blé (cf. tableau ci-dessus). Pour les orges d’hiver 2 rangs, il faut augmenter de 50 grains/m².

Les densités de semis du triticale sont de l’ordre de 15% de moins par rapport aux préconisations pour le blé.

Consultez l’outil d’aide à la décision gratuit «Calcul de la densité de semis optimale».