Aléas climatiques

Des décisions sont à prendre dès maintenant…

La récolte 2016 s’avère l’une des pires jamais connues depuis des décennies. Les conditions climatiques du printemps ont détruit les potentiels de rendements de la plupart des cultures.

De fait, les trésoreries des exploitations vont se dégrader fortement d’autant plus que cette année catastrophique succède à deux années difficiles.

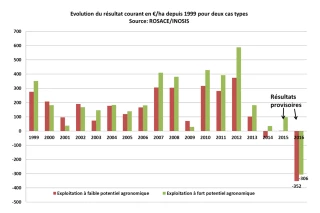

Le graphique ci-contre représente l’évolution du résultat courant d’une exploitation spécialisée en grandes cultures située en zone à faible potentiel (type plateaux de Bourgogne) et celui d’une exploitation située dans une zone à fort potentiel. Pour 2015 et 2016, les données sont indicatives car nous ne connaissons pas précisément les prix de vente des cultures ni les rendements de certaines qui ne sont pas encore récoltées.

Pour assurer la pérennité de l’exploitation et pour pouvoir rémunérer le travail des exploitants, le résultat courant doit être positif. Ainsi en supposant qu’un niveau de 150 €/ha est le minimum vital, il manque cette année entre 450 et 500 €/ha soit entre 90 000 et 100 000 € pour une exploitation de 200 ha ! La chute sera moins forte pour ceux qui ont souscrit une assurance aléas climatiques.

Conséquences de la mauvaise récolte 2016 : quels ajustements opérer pour la prochaine campagne ?

Dans ce contexte, il est légitime de chercher à réaliser toutes les économies possibles.

L’objectif de cet article est de notamment faire le point sur les économies d’intrants d’automne envisageables pour la prochaine campagne.

Dans ce cadre il convient de se poser selon le cas l’une des deux questions suivantes :

- «la dépense que j’engage sera-t-elle couverte par le produit supplémentaire ?» (gain de rendement*prix de vente escompté).

- «l’impasse que je compte réaliser sera-t-elle économiquement rentable ?».

C’est-à-dire : l’économie engendrée est-elle supérieure à la perte de produit liée à la perte de rendement ?

Dans la plupart des cas de «dépenses/impasses», la réponse doit prendre en compte des considérations de risque et c’est là l’une des difficultés majeures…

Par exemple : faire une impasse contre le sclérotinia sur colza peut s’avérer sans grande conséquence sur le rendement pour une séquence de 8 années sur 10 mais pour les deux autres années, la perte de rendement est forte. Comme ces deux années sont impossibles à prévoir de façon fiable, l’impasse fongicide contre cette maladie est déconseillée car elle apparaît trop risquée.

Les voies à explorer :

L’une des pistes d’économie à réfléchir concerne le poste semence : semence de ferme ou certifiée ? Hybride ou lignée ? Impasse du traitement de semence ou non ?

Concernant le colza, le recours à des semences de fermes en variété lignée et sans traitement de semence permet d’économiser environ 40 à 50 €/ha.

Cette pratique présente également l’avantage de n’avoir pas dépensé d’argent en cas de re-semis mais elle présente également des inconvénients : les variétés lignées sont un peu moins productives que les hybrides (environ 10 %), elles sont également un peu moins vigoureuses ce qui peut présenter un inconvénient dans les secteurs à altises (plateaux de Bourgogne mais pas uniquement) car elles supportent moins bien une forte présence de larves.

Ainsi pour ceux qui choisiront d’utiliser de la semence de ferme en variété lignée, il est important de mettre tout en œuvre pour réussir l’implantation : préparation du sol soignée, avancée de la date de semis, apport d’engrais «starter» (N et P) ou d’effluents organiques avant de semer. Dans la lutte contre les altises, le semis d’une légumineuse associée (féverole, lentille…) est un plus mais c’est également une dépense supplémentaire qui peut s’envisager dans le cas de semence auto-produite sur l’exploitation.

En céréales, l’utilisation de semence hybride est à proscrire. En dessous de 200 €/t de prix de vente de la récolte, leur rentabilité n’est pas acquise (le gain de rendement ne couvre pas la dépense supplémentaire en semence). L’utilisation de semence de ferme reste possible en prenant des précautions car la récolte 2016 présente de la fusariose. Il conviendra de bien nettoyer les lots en enlevant un maximum de petits grains et de réaliser un traitement de semence soigné efficace sur fusariose. Il conviendra également de vérifier la faculté germinative des lots avant de semer afin d’ajuster la densité de semis.

Pour ceux qui opteront pour un traitement de semence «simple» c’est-à-dire efficace sur la carie et les fusarioses, il est indispensable de surveiller les éventuelles infestations de pucerons à l’automne car de faibles infestations durant une longue période (cas d’hiver doux) peuvent être très préjudiciables aux rendements des céréales.

La seconde piste d’économie à explorer concerne la fertilisation phospho-potassique. Même si le prix des engrais a bien baissé (P : 0,7€/u ; K : 0,5 €/u ; N : 0,7 €/u), des impasses en P et K peuvent générer des économies importantes. Pour quelqu’un qui apporte en moyenne 35 kg/ha de P et K sur son exploitation, une impasse totale représenterait une économie d’environ 40 €/ha. Mais là aussi il est important de se poser la question du risque : quel est le risque de perte de rendement ? La réponse est compliquée car elle dépend de la richesse des sols, des cultures (le colza est exigent en Phosphore), de l’historique des apports réalisés sur les parcelles.

Dans les parcelles où les pailles sont restituées systématiquement, l’impasse en potasse semble très peu risquée même pour des parcelles où la teneur en K est faible. A l’inverse l’impasse en phosphore sur le colza apparaît risquée même dans les parcelles normalement pourvues.

Des changements de pratiques culturales peuvent également générer des économies. Le retard des dates de semis pour les céréales d’hiver peut s’avérer être une source d’économies : diminution du risque cicadelles et pucerons, diminution du risque maladies et surtout possibilité de réaliser des faux-semis réussis. Chacun appréciera le niveau de risque de cette technique car le décalage de la date de semis peut générer en moyenne une légère perte de rendement (cycle raccourci), les semis tardifs sont plus exposés aux limaces dans les parcelles concernées et surtout il est difficile de connaître par avance le climat. Et, plus la saison avance, plus le nombre de jours disponibles pour semer diminue surtout dans les parcelles qui ressuient lentement.

Dans un contexte de difficulté de trésorerie, une autre stratégie peut consister à modifier son assolement au profit de cultures peu gourmandes en intrants : orge de printemps, pois de printemps, avoine nue, lentille, sarrasin, pois chiche… Dans le cas de nouvelles cultures, la recherche de débouchés et de contractualisations est indispensable avant de semer.

D’autres articles compléteront prochainement celui-ci, notamment sur l’adaptation des conduites des cultures vis-à-vis des intrants utilisés au printemps mais également sur les stratégies de gestion à envisager à moyen long terme pour que les exploitations puissent être plus résilientes face à des aléas climatiques et de marchés de plus en plus fréquents.

Le graphique ci-contre représente l’évolution du résultat courant d’une exploitation spécialisée en grandes cultures située en zone à faible potentiel (type plateaux de Bourgogne) et celui d’une exploitation située dans une zone à fort potentiel. Pour 2015 et 2016, les données sont indicatives car nous ne connaissons pas précisément les prix de vente des cultures ni les rendements de certaines qui ne sont pas encore récoltées.

Pour assurer la pérennité de l’exploitation et pour pouvoir rémunérer le travail des exploitants, le résultat courant doit être positif. Ainsi en supposant qu’un niveau de 150 €/ha est le minimum vital, il manque cette année entre 450 et 500 €/ha soit entre 90 000 et 100 000 € pour une exploitation de 200 ha ! La chute sera moins forte pour ceux qui ont souscrit une assurance aléas climatiques.

Conséquences de la mauvaise récolte 2016 : quels ajustements opérer pour la prochaine campagne ?

Dans ce contexte, il est légitime de chercher à réaliser toutes les économies possibles.

L’objectif de cet article est de notamment faire le point sur les économies d’intrants d’automne envisageables pour la prochaine campagne.

Dans ce cadre il convient de se poser selon le cas l’une des deux questions suivantes :

- «la dépense que j’engage sera-t-elle couverte par le produit supplémentaire ?» (gain de rendement*prix de vente escompté).

- «l’impasse que je compte réaliser sera-t-elle économiquement rentable ?».

C’est-à-dire : l’économie engendrée est-elle supérieure à la perte de produit liée à la perte de rendement ?

Dans la plupart des cas de «dépenses/impasses», la réponse doit prendre en compte des considérations de risque et c’est là l’une des difficultés majeures…

Par exemple : faire une impasse contre le sclérotinia sur colza peut s’avérer sans grande conséquence sur le rendement pour une séquence de 8 années sur 10 mais pour les deux autres années, la perte de rendement est forte. Comme ces deux années sont impossibles à prévoir de façon fiable, l’impasse fongicide contre cette maladie est déconseillée car elle apparaît trop risquée.

Les voies à explorer :

L’une des pistes d’économie à réfléchir concerne le poste semence : semence de ferme ou certifiée ? Hybride ou lignée ? Impasse du traitement de semence ou non ?

Concernant le colza, le recours à des semences de fermes en variété lignée et sans traitement de semence permet d’économiser environ 40 à 50 €/ha.

Cette pratique présente également l’avantage de n’avoir pas dépensé d’argent en cas de re-semis mais elle présente également des inconvénients : les variétés lignées sont un peu moins productives que les hybrides (environ 10 %), elles sont également un peu moins vigoureuses ce qui peut présenter un inconvénient dans les secteurs à altises (plateaux de Bourgogne mais pas uniquement) car elles supportent moins bien une forte présence de larves.

Ainsi pour ceux qui choisiront d’utiliser de la semence de ferme en variété lignée, il est important de mettre tout en œuvre pour réussir l’implantation : préparation du sol soignée, avancée de la date de semis, apport d’engrais «starter» (N et P) ou d’effluents organiques avant de semer. Dans la lutte contre les altises, le semis d’une légumineuse associée (féverole, lentille…) est un plus mais c’est également une dépense supplémentaire qui peut s’envisager dans le cas de semence auto-produite sur l’exploitation.

En céréales, l’utilisation de semence hybride est à proscrire. En dessous de 200 €/t de prix de vente de la récolte, leur rentabilité n’est pas acquise (le gain de rendement ne couvre pas la dépense supplémentaire en semence). L’utilisation de semence de ferme reste possible en prenant des précautions car la récolte 2016 présente de la fusariose. Il conviendra de bien nettoyer les lots en enlevant un maximum de petits grains et de réaliser un traitement de semence soigné efficace sur fusariose. Il conviendra également de vérifier la faculté germinative des lots avant de semer afin d’ajuster la densité de semis.

Pour ceux qui opteront pour un traitement de semence «simple» c’est-à-dire efficace sur la carie et les fusarioses, il est indispensable de surveiller les éventuelles infestations de pucerons à l’automne car de faibles infestations durant une longue période (cas d’hiver doux) peuvent être très préjudiciables aux rendements des céréales.

La seconde piste d’économie à explorer concerne la fertilisation phospho-potassique. Même si le prix des engrais a bien baissé (P : 0,7€/u ; K : 0,5 €/u ; N : 0,7 €/u), des impasses en P et K peuvent générer des économies importantes. Pour quelqu’un qui apporte en moyenne 35 kg/ha de P et K sur son exploitation, une impasse totale représenterait une économie d’environ 40 €/ha. Mais là aussi il est important de se poser la question du risque : quel est le risque de perte de rendement ? La réponse est compliquée car elle dépend de la richesse des sols, des cultures (le colza est exigent en Phosphore), de l’historique des apports réalisés sur les parcelles.

Dans les parcelles où les pailles sont restituées systématiquement, l’impasse en potasse semble très peu risquée même pour des parcelles où la teneur en K est faible. A l’inverse l’impasse en phosphore sur le colza apparaît risquée même dans les parcelles normalement pourvues.

Des changements de pratiques culturales peuvent également générer des économies. Le retard des dates de semis pour les céréales d’hiver peut s’avérer être une source d’économies : diminution du risque cicadelles et pucerons, diminution du risque maladies et surtout possibilité de réaliser des faux-semis réussis. Chacun appréciera le niveau de risque de cette technique car le décalage de la date de semis peut générer en moyenne une légère perte de rendement (cycle raccourci), les semis tardifs sont plus exposés aux limaces dans les parcelles concernées et surtout il est difficile de connaître par avance le climat. Et, plus la saison avance, plus le nombre de jours disponibles pour semer diminue surtout dans les parcelles qui ressuient lentement.

Dans un contexte de difficulté de trésorerie, une autre stratégie peut consister à modifier son assolement au profit de cultures peu gourmandes en intrants : orge de printemps, pois de printemps, avoine nue, lentille, sarrasin, pois chiche… Dans le cas de nouvelles cultures, la recherche de débouchés et de contractualisations est indispensable avant de semer.

D’autres articles compléteront prochainement celui-ci, notamment sur l’adaptation des conduites des cultures vis-à-vis des intrants utilisés au printemps mais également sur les stratégies de gestion à envisager à moyen long terme pour que les exploitations puissent être plus résilientes face à des aléas climatiques et de marchés de plus en plus fréquents.

Dispositif pour accompagner les agriculteurs–viticulteurs

La Chambre a mis en place un dispositif pour accompagner les agriculteurs–viticulteurs en période de fragilité avec l’ensemble des partenaires agricoles du département : RéAgir 89.

En pratique, l’agriculteur qui rencontre des difficultés contacte RéAgir 89 et explique sa situation et ses préoccupations lors d’un premier entretien sur l’exploitation. Un conseiller référent l’accompagne, réalise un diagnostic, et un plan d’action individualisé est défini en fonction de la problématique rencontrée.

L’atout de ce dispositif est d’avoir un référent unique, qui dispose d’une vision globale de la situation et bénéficie d’un réseau de compétences pour accompagner l’exploitant : en interne à la Chambre d’agriculture ou en externe avec l’appui d’autres organismes.

Les interventions peuvent ensuite être de tous ordres :

- Accompagnement humain,

- Expertise technico-économique,

- Conciliation auprès des organismes bancaires ou des fournisseurs,

- Accompagnement administratif ou juridique

Un numéro unique : 03 86 94 22 22

En pratique, l’agriculteur qui rencontre des difficultés contacte RéAgir 89 et explique sa situation et ses préoccupations lors d’un premier entretien sur l’exploitation. Un conseiller référent l’accompagne, réalise un diagnostic, et un plan d’action individualisé est défini en fonction de la problématique rencontrée.

L’atout de ce dispositif est d’avoir un référent unique, qui dispose d’une vision globale de la situation et bénéficie d’un réseau de compétences pour accompagner l’exploitant : en interne à la Chambre d’agriculture ou en externe avec l’appui d’autres organismes.

Les interventions peuvent ensuite être de tous ordres :

- Accompagnement humain,

- Expertise technico-économique,

- Conciliation auprès des organismes bancaires ou des fournisseurs,

- Accompagnement administratif ou juridique

Un numéro unique : 03 86 94 22 22