économie

+1,4% en moyenne par an pour l’inflation depuis le passage à l’euro

Une étude explique l'impression d'explosion des prix au moment du passage à l'euro.

Qui n'a pas entendu, un jour, qu'avec le passage à l'euro, les prix à la consommation ont explosé. Vrai? Faux ? Vrai et faux ? Un peu les deux, mon capitaine. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude intitulée «Une inflation modérée depuis le passage à l'euro» (Insee Focus, n° 87, disponible sur www.insee.fr) qui montre que ce qui a été vécu comme un traumatisme à l'époque ne se reflète pas nécessairement dans les chiffres purs et bruts. Et même si certains arrondis au centime supérieur ont marqué les esprits, ceci n'a pas fait exploser le niveau des prix des biens de consommation. Surtout si l'on resitue cette période précise du passage à l'euro dans un temps plus long (de l'après-guerre à aujourd'hui).

«Depuis quinze ans et le passage à l'euro fiduciaire en 2002, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4 % en moyenne par an. C'est nettement inférieur au rythme moyen de l'après-guerre au milieu des années 80 (+ 10,1 % par an en moyenne). C'est aussi un peu moins qu'au cours des quinze années précédentes (+ 2,1 % entre 1986 et 2001), période au cours de laquelle le contre-choc pétrolier, les baisses de TVA, les politiques de convergence et de stabilité des prix, suite au traité de Maastricht, avaient permis d'entrer dans une phase d'inflation modérée qui dure encore. Enfin, cette hausse des prix depuis 2002 est proche de l'inflation mesurée en moyenne dans la zone euro (+ 1,7 % en moyenne par an)» écrivent Marie Leclair, de la division des prix à la consommation et Vladimir Passeron, du département de la conjoncture de l'institut.

Il n'en reste pas moins vrai que «le passage à l'euro en 2002 a nettement accru la divergence entre la mesure de l'inflation et la perception qu'en ont les ménages. Cet écart s'explique en partie par le fait qu'ils sont plus sensibles à l'évolution des produits achetés fréquemment, dont ils se rappellent plus facilement le dernier prix valorisé en francs». Il faut aussi reconnaître que l'allusion à ces satanés prix qui ne cessent d'augmenter à cause de l'euro est moins présente dans les esprits en 2017 qu'à l'époque.

Comparaisons, mesures et perception

En fait, au cours des quinze dernières années, «l’inflation n’a dépassé le seuil de 2 % qu’à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais en 2003, 2004 et 2008), l’environnement géopolitique (produits pétroliers en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Inversement, l’inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016, avec à chaque fois un effet prépondérant du repli des cours internationaux de matières premières, notamment du pétrole».

Dans cette perspective historique, «l’inflation des années qui ont suivi le choc du passage à l’euro au 1er janvier 2002 n’a pas été atypique. La conversion en euros des prix en francs a certes entraîné une hausse des prix, via notamment le basculement vers de nouvelles grilles tarifaires psychologiques en euros. Mais les évaluations menées à partir des données microéconomiques de prix ont conclu à un impact modéré du passage à l’euro, de l’ordre de + 0,1 % à + 0,2 % sur les prix» peut-on lire dans l’étude qui cite des études faites par ailleurs après le passage à l’euro.

Autre élément à prendre en considération, l’indice des prix à la consommation se réfère à un panier de consommation moyen alors que les consommateurs retiennent probablement leur propre structure budgétaire.

Il est aussi vrai que tout citoyen normalement constitué est plus sensible aux prix qui augmentent et qui peuvent se révéler un risque pour son budget que ceux qui baissent. Un ou deux centimes de plus sur la baguette est vécu comme un problème alors que la baisse de quelques euros sur un appareil électroménager passe en général inaperçu ou presque.

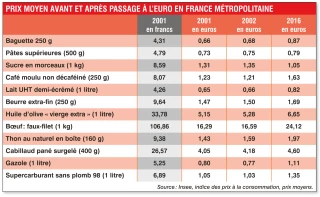

La divergence accrue entre mesure et perception pourrait encore résulter de ce que les ménages ont gardé ancré dans leur mémoire le dernier prix connu en francs : ainsi pour la baguette, par exemple, ils auraient tendance à comparer son prix actuel (0,87 euro en moyenne) à son dernier prix de 2001, d’en moyenne un peu plus de 4,30 francs (0,66 euro). Clairement, c’est le changement de monnaie servant de nouvelle référence qui impacte en partie l’impression de hausse et non une hausse réelle importante. Ainsi, les Français peuvent retenir que la baguette a augmenté de 32 % par rapport au passage à l’euro alors que ceci représente + 1,9 % par an sur la période, à peu près en ligne avec la progression de l’inflation moyenne générale. La même réflexion peut être faite sur des produits comme le paquet de café, le paquet de pâtes ou encore le litre de lait UHT...

Il existe enfin certainement aussi un lien à établir entre niveau de prix d’un produit et importance dudit produit dans le panier du consommateur. Les dépenses obligées ou certaines nouvelles dépenses ont pris une place importante dans le porte-monnaie de certains ménages.

«Depuis quinze ans et le passage à l'euro fiduciaire en 2002, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4 % en moyenne par an. C'est nettement inférieur au rythme moyen de l'après-guerre au milieu des années 80 (+ 10,1 % par an en moyenne). C'est aussi un peu moins qu'au cours des quinze années précédentes (+ 2,1 % entre 1986 et 2001), période au cours de laquelle le contre-choc pétrolier, les baisses de TVA, les politiques de convergence et de stabilité des prix, suite au traité de Maastricht, avaient permis d'entrer dans une phase d'inflation modérée qui dure encore. Enfin, cette hausse des prix depuis 2002 est proche de l'inflation mesurée en moyenne dans la zone euro (+ 1,7 % en moyenne par an)» écrivent Marie Leclair, de la division des prix à la consommation et Vladimir Passeron, du département de la conjoncture de l'institut.

Il n'en reste pas moins vrai que «le passage à l'euro en 2002 a nettement accru la divergence entre la mesure de l'inflation et la perception qu'en ont les ménages. Cet écart s'explique en partie par le fait qu'ils sont plus sensibles à l'évolution des produits achetés fréquemment, dont ils se rappellent plus facilement le dernier prix valorisé en francs». Il faut aussi reconnaître que l'allusion à ces satanés prix qui ne cessent d'augmenter à cause de l'euro est moins présente dans les esprits en 2017 qu'à l'époque.

Comparaisons, mesures et perception

En fait, au cours des quinze dernières années, «l’inflation n’a dépassé le seuil de 2 % qu’à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais en 2003, 2004 et 2008), l’environnement géopolitique (produits pétroliers en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Inversement, l’inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016, avec à chaque fois un effet prépondérant du repli des cours internationaux de matières premières, notamment du pétrole».

Dans cette perspective historique, «l’inflation des années qui ont suivi le choc du passage à l’euro au 1er janvier 2002 n’a pas été atypique. La conversion en euros des prix en francs a certes entraîné une hausse des prix, via notamment le basculement vers de nouvelles grilles tarifaires psychologiques en euros. Mais les évaluations menées à partir des données microéconomiques de prix ont conclu à un impact modéré du passage à l’euro, de l’ordre de + 0,1 % à + 0,2 % sur les prix» peut-on lire dans l’étude qui cite des études faites par ailleurs après le passage à l’euro.

Autre élément à prendre en considération, l’indice des prix à la consommation se réfère à un panier de consommation moyen alors que les consommateurs retiennent probablement leur propre structure budgétaire.

Il est aussi vrai que tout citoyen normalement constitué est plus sensible aux prix qui augmentent et qui peuvent se révéler un risque pour son budget que ceux qui baissent. Un ou deux centimes de plus sur la baguette est vécu comme un problème alors que la baisse de quelques euros sur un appareil électroménager passe en général inaperçu ou presque.

La divergence accrue entre mesure et perception pourrait encore résulter de ce que les ménages ont gardé ancré dans leur mémoire le dernier prix connu en francs : ainsi pour la baguette, par exemple, ils auraient tendance à comparer son prix actuel (0,87 euro en moyenne) à son dernier prix de 2001, d’en moyenne un peu plus de 4,30 francs (0,66 euro). Clairement, c’est le changement de monnaie servant de nouvelle référence qui impacte en partie l’impression de hausse et non une hausse réelle importante. Ainsi, les Français peuvent retenir que la baguette a augmenté de 32 % par rapport au passage à l’euro alors que ceci représente + 1,9 % par an sur la période, à peu près en ligne avec la progression de l’inflation moyenne générale. La même réflexion peut être faite sur des produits comme le paquet de café, le paquet de pâtes ou encore le litre de lait UHT...

Il existe enfin certainement aussi un lien à établir entre niveau de prix d’un produit et importance dudit produit dans le panier du consommateur. Les dépenses obligées ou certaines nouvelles dépenses ont pris une place importante dans le porte-monnaie de certains ménages.

Les Français, l’Europe et l’euro

Un sondage Ifop pour Le Figaro et la Fondation Robert Schuman révèle qu'un Français sur deux juge positivement la construction européenne.

Selon ce sondage, réalisé à la fin du mois de mars, "près de la moitié des personnes interrogées (46%) jugent que la construction européenne a eu des effets plutôt positifs pour la France mais ils sont plus nombreux (53%) à estimer que l'Union européenne a surtout été bénéfique aux autres pays de l'Union". Près de 30% des Français estiment cependant que les effets de l'intégration européenne ont été au final négatifs pour le pays. C'est cette proportion qui donne parfois l'impression d'un «désamour» des citoyens de l'Hexagone pour l'UE.

Europe

Mais attention, les impressions varient assez nettement avec le positionnement politique des personnes sondées, «les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen étant, sans surprise, les plus eurosceptiques». Seuls 15 % des électeurs Front national «pensent que l’UE a eu un effet bénéfique pour la France». La proportion monte à 44 % pour les électeurs de La France Insoumise. Les partis dits de gouvernement ont une approche nettement plus favorable à l’Europe : la construction européenne aurait eu des effets positifs pour 71 % des électeurs d’Emmanuel Macron.

«Pour autant, sur un certain nombre de questions ou de problèmes essentiels, les Français estiment majoritairement que des mesures doivent être prises à l’échelon européen, davantage qu’au niveau national. C’est le cas pour la défense (65%), la politique étrangère (60%), l’immigration (60%), les problèmes de sécurité (56 %)» explique Le Figaro dans son analyse de ce sondage alors que «pour les questions de fiscalité et la politique économique et industrielle, les Français interrogés jugent que des mesures à l’échelle nationale sont préférables».

Euro

Le sondage s’est aussi intéressé sur le sentiment des Français à propos de l’euro. «Ceux qui souhaitent un retour au franc sont très minoritaires (28 %), trois quarts des Français sont contre» ce retour. «Seuls les électeurs de Marine Le Pen sont très favorables (à 67%) à un abandon de l’euro et un retour au franc. Globalement, sur la durée, en ce qui concerne la volonté de sortir de l’euro, le sondage réalisé» (publié le 24 mars dans le quotidien) «indique un point bas : en mai 2010, 38 % des Français souhaitaient un retour au franc, soit dix points de plus qu’actuellement».

Selon ce sondage, réalisé à la fin du mois de mars, "près de la moitié des personnes interrogées (46%) jugent que la construction européenne a eu des effets plutôt positifs pour la France mais ils sont plus nombreux (53%) à estimer que l'Union européenne a surtout été bénéfique aux autres pays de l'Union". Près de 30% des Français estiment cependant que les effets de l'intégration européenne ont été au final négatifs pour le pays. C'est cette proportion qui donne parfois l'impression d'un «désamour» des citoyens de l'Hexagone pour l'UE.

Europe

Mais attention, les impressions varient assez nettement avec le positionnement politique des personnes sondées, «les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen étant, sans surprise, les plus eurosceptiques». Seuls 15 % des électeurs Front national «pensent que l’UE a eu un effet bénéfique pour la France». La proportion monte à 44 % pour les électeurs de La France Insoumise. Les partis dits de gouvernement ont une approche nettement plus favorable à l’Europe : la construction européenne aurait eu des effets positifs pour 71 % des électeurs d’Emmanuel Macron.

«Pour autant, sur un certain nombre de questions ou de problèmes essentiels, les Français estiment majoritairement que des mesures doivent être prises à l’échelon européen, davantage qu’au niveau national. C’est le cas pour la défense (65%), la politique étrangère (60%), l’immigration (60%), les problèmes de sécurité (56 %)» explique Le Figaro dans son analyse de ce sondage alors que «pour les questions de fiscalité et la politique économique et industrielle, les Français interrogés jugent que des mesures à l’échelle nationale sont préférables».

Euro

Le sondage s’est aussi intéressé sur le sentiment des Français à propos de l’euro. «Ceux qui souhaitent un retour au franc sont très minoritaires (28 %), trois quarts des Français sont contre» ce retour. «Seuls les électeurs de Marine Le Pen sont très favorables (à 67%) à un abandon de l’euro et un retour au franc. Globalement, sur la durée, en ce qui concerne la volonté de sortir de l’euro, le sondage réalisé» (publié le 24 mars dans le quotidien) «indique un point bas : en mai 2010, 38 % des Français souhaitaient un retour au franc, soit dix points de plus qu’actuellement».